Der Verband der Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands (VID) setzt sich für Qualität und Standards in der Insolvenzverwaltung ein. Dazu hat er insbesondere die „Grundsätze ordnungsgemäßer Insolvenz- und Eigenverwaltung“ entwickelt. Darüber hinaus arbeitet der VID durch seine Stellungnahmen an der ständigen Fortentwicklung des Insolvenzrechts und positioniert sich gegenüber Politik, Gerichten, Wissenschaft und Verbänden. Vor diesem Hintergrund hat sich der VID auch das Ziel gesetzt, die Grundlagen des Insolvenzrechts zu hinterfragen und zu einzelnen Themen Standards und Grundsätze zu entwickeln, die zu einer kontinuierlichen Verbesserung des Wirtschafts- und Insolvenzrechts beitragen sollen. Der Ausschuss Betriebswirtschaft des VID hat daher Empfehlungen zur Ermittlung der Überschuldung erarbeitet, die die Diskussion über diesen zentralen Begriff mit der Wissenschaft und Praxis anstoßen und zu einer Konturierung dieses Insolvenzeröffnungsgrunds beitragen sollen. Nun stellt der VID seine Empfehlungen zur Ermittlung der Überschuldung vor.

– Empfehlungen zur Ermittlung der Überschuldung –

Ein Beitrag zur Fortentwicklung der Insolvenz- und Sanierungskultur

I. Einleitung

Der in § 19 InsO geregelte Insolvenztatbestand der Überschuldung ist neben der (drohenden) Zahlungsunfähigkeit ein zusätzlicher – und insbesondere verpflichtender – Insolvenzantragsgrund für Rechtsträger, deren Haftung für ihre Verbindlichkeiten kraft Rechtsform oder mangels persönlicher Haftung ihrer Beteiligten beschränkt ist.

1. Tatbestand

Insolvenzrechtliche Überschuldung liegt nach dem Wortlaut von § 19 Abs. 2 InsO vor,

wenn das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt (rechnerische Überschuldung),

es sei denn, die Fortführung des Unternehmens in den nächsten zwölf Monaten (im Zeitraum vom 09.11.2022 bis zum 31.12.2023: vier Monaten, § 4 Abs. 2 Nr. 2 SanInsKG) ist nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich (Fortführungsprognose).

Der seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999 krisenbedingt geänderte bzw. angepasste Begriff der Überschuldung ist nunmehr seit dem Jahr 2008 zweistufig modifiziert. Im Interesse des verbesserten Gläubigerschutzes hatte der Gesetzgeber bis dahin bestimmt, dass eine rechnerische Überschuldung bei der Gegenüberstellung der Aktiva und Passiva zu einer Antragspflicht führt. Die Fortführungsprognose diente lediglich als Maßstab für die Bewertung des Vermögens zu Fortführungs- oder Liquidationsgesichtspunkten. Im Zuge der Finanzmarktkrise wurde der bereits vor Einführung der Insolvenzordnung verwendete modifiziert zweistufige Überschuldungsbegriff – zunächst befristet, später entfristet – wiedereingeführt. Hierdurch sollten Unternehmen, deren Finanzkraft mittelfristig zur Fortführung ausreicht, trotz durch die Finanzmarktkrise verursachte Wertverluste des Vermögens eine Überlebenschance erhalten. Seither führt eine rechnerische Überschuldung dann nicht zu Insolvenzreife und damit zur Antragspflicht, wenn für das betroffene Rechtssubjekt eine positive Fortführungsprognose besteht, mithin mittelfristig eine ausreichende Finanzkraft zur Fortführung des schuldnerischen Unternehmens vorhanden ist. Der in § 19 Abs. 2 InsO bestimmte Prognosezeitraum wurde mit Einführung des SanInsFoG zum 01.01.2021 auf zwölf Monate festgelegt. In der Zeit vom 09.11.2022 bis zum 31.12.2023 belief sich der Prognosezeitraum seit Inkrafttreten des SanInsKG vorübergehend auf vier Monate.

2. Definition und Abgrenzung der im Zusammenhang stehenden Begriffe

Im Zusammenhang mit dem insolvenzrechtlichen Tatbestand der Überschuldung werden von Rechtsprechung, Literatur und Praxis eine Vielzahl verschiedener Begriffe verwendet: Begrifflichkeiten werden teilweise synonym, teilweise völlig unterschiedlich, jedenfalls aber recht uneinheitlich gebraucht. Auftauchende Begriffe sind z. B. handelsbilanzielle, bilanzielle, handelsrechtliche, buchhalterische, rechnerische, rechtliche und insolvenzrechtliche Überschuldung. Weiterhin werden in diesem Zusammenhang die Begriffe Bilanz, Überschuldungsbilanz, Überschuldungsstatus, Unterbilanz, Unterdeckung, Vermögensunterdeckung und Vermögensstatus sowie Fortbestehens- oder Fortführungsprognose genutzt.

Der VID empfiehlt folgende Verwendung der Begriffe:

- die Begriffe handelsbilanzielle, bilanzielle, handelsrechtliche und buchhalterische Überschuldung sollten synonym verwendet werden; die Begriffe juristische, rechtliche und insolvenzrechtliche Überschuldung sollten für den Gesamttatbestand des § 19 InsO verwendet werden, d. h. die zweistufige Prüfung im gesetzlichen Sinne bezeichnen. Der Begriff „rechnerische Überschuldung“ sollte – entsprechend der Verwendung durch den IX. Zivilsenat[1] – für den ersten im Gesetz genannten Tatbestand, also den Vergleich von Vermögen und Verbindlichkeiten, verwendet werden.

- Für das prognostische Element des Tatbestandes sollte – anders als im IDW S11[2] – der Begriff der Fortführungsprognose verwendet werden. In der insolvenzrechtlichen Literatur[3] wird im Zusammenhang mit § 19 InsO überwiegend der Begriff „Fortführungsprognose“ verwendet, das Gesetz selbst spricht in § 19 InsO von der „Fortführung des Unternehmens“ und auch der Gesetzgeber verwendete in der Begründung des SanInsFoG zu § 19 InsO[4] den Begriff „Fortführungsprognose“.

- Liquidationswert/Zerschlagungswert: Liquidationswert beschreibt den tatsächlichen Marktwert im Falle eines geordneten Liquidationsverkaufs. Oft werden die Begriffe der Liquidations- und Zerschlagungswerte synonym verwendet, bezeichnen aber nicht notwendigerweise dasselbe, bezogen auf eine Unternehmensbeendigung.[5] Sinnvollerweise ist eine Unterscheidung dahingehend vorzunehmen, dass der Zerschlagungswert im Vergleich zum Liquidationswert eine Verwertung unter hohem Zeitdruck bezeichnet.[6] Wirtschaftsgüter, die auch im Fall der Abwicklung verwertbar wären oder zum Beispiel im Wege der übertragenden Sanierung und Übertragung des gesamten Betriebsvermögens auf einen neuen Rechtsträger verwertet werden können, werden entweder nach ihrem Marktwert oder nach dem Wert, den ein Dritter im Wege der übertragenden Sanierung bereit ist zu zahlen, bewertet.[7]

Wenn im Folgenden von „Überschuldung“ die Rede ist, ist damit die insolvenzrechtliche Überschuldung gemeint. Sofern die bilanzielle Überschuldung gemeint ist, wird das jeweils entsprechend benannt.

3. Abschaffung/Modifizierung des Überschuldungstatbestandes?

Aktuell mehren sich wieder Stimmen, die für eine Abschaffung der Überschuldung als Pflichtantragsgrund eintreten.[8] Als Argumente für eine Abschaffung werden u. a. eine angeblich mangelnde praktische Relevanz der Überschuldung als Insolvenzeröffnungsgrund sowie die der Überschuldungsprüfung inhärenten Unsicherheiten und die damit verbundene Haftungsgefahr genannt. Es gibt aber auch Stimmen, die sich für eine Ausweitung des Überschuldungstatbestandes auf rechtsfähige Personengesellschaften[9] oder eine Neugestaltung der Insolvenzantragsgründe insbesondere des Überschuldungstatbestandes aussprechen.[10]

Der VID rät von einer Abschaffung der Überschuldung als Pflichtantragsgrund ab. Im Hinblick auf das haftungsbeschränkte Vermögen juristischer Personen und Personengesellschaften ohne natürliche Person als Vollhafter ist die Überschuldung ein wesentliches Präventiv für die Gläubiger. Im Interesse des Gläubigerschutzes soll ein Mindestmaß an Haftungsmasse gesichert und zudem erreicht werden, dass noch vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzantrag gestellt wird. Wenn immer erst bei schon eingetretener Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren eingeleitet wird und nicht schon dann, wenn Zahlungsunfähigkeit im maßgeblichen Prognosezeitraum erkennbar ist (bei gleichzeitiger Vermögensunterdeckung), geht der Gläubigerschutz fehl. Offenkundig ist das bei einer zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft fälligen hohen Verbindlichkeit (z. B einem zu einem bestimmten Zeitpunkt fälligen Schuldschein- oder anderem Darlehen): Könnte bis zu diesem Zeitpunkt weitergewirtschaftet und das gesamte oder erhebliche Teile des verwertbaren Vermögens für die Begleichung der jetzt schon fällig werdenden Verbindlichkeiten verbraucht werden, wäre Überschuldung kein Pflichtantragsgrund mehr.

Den von mancher Seite kritisierten Unwägbarkeiten bei der Überschuldungsprüfung ist dadurch zu begegnen, dass bei der retrograden Überprüfung der Fortführungsprognose der richtige Maßstab angesetzt wird. Rückschaufehler müssen vermieden werden, die retrograde Überprüfung muss aus ex-ante-Sicht eines gewissenhaften Geschäftsleiters erfolgen und dessen aus ex-ante-sicht vertretbaren Prognoseentscheidungen dürfen nicht aufgrund nachträglicher Erkenntnisse (sog. „hindsight bias“) revidiert werden.

II. Bedeutung des Insolvenzgrunds der Überschuldung für die Praxis

Der Überschuldungstatbestand dient vorrangig dem präventiven Gläubigerschutz. Deckt das Vermögen des haftungsbeschränkten Unternehmens die Verbindlichkeiten nicht mehr und ist eine Fortführung innerhalb der definierten Zeitschranken nicht überwiegend wahrscheinlich, wird den Organen im Interesse der Gläubigergemeinschaft das Recht aberkannt, das Unternehmen autonom und unverändert fortzuführen.[11] Eine über die definierten Vermögens- und Zeitschranken hinausgehende Weiterführung des Unternehmens ohne Kontrolle durch die Gläubiger in einem geordneten Verfahren ist unzulässig und verbietet sich als gläubigerschädigendes „wrongful trading“.[12] Der Tatbestand der Überschuldung ist damit das notwendige Korrelat zur alleinigen Haftung des Rechtsträgervermögens. Die Überschuldung kann in die Gesamtwürdigung der für einen Gläubigerbenachteiligungsvorsatz sprechenden Umstände im Rahmen der Insolvenzanfechtung einzubeziehen sein[13], ist aber vor allem Anknüpfungspunkt für die Organhaftung nach § 15b InsO und kann zudem strafrechtliche Konsequenzen nach § 283 f. StGB nach sich ziehen.

Soweit eingewandt wird, der Überschuldungstatbestand habe keine praktische Bedeutung als Insolvenzeröffnungsgrund, weil er keine relevante Steuerungswirkung entfalte[14], geht diese Argumentation nach Ansicht des VID an der Sache vorbei. Denn zum einen sagt der statistisch erfasste Eröffnungsgrund nichts darüber aus, auf welchen Insolvenzgrund der Antrag gestützt wurde und welche Insolvenzgründe tatsächlich (schon) vorlagen; wenn Zahlungsunfähigkeit eingetreten ist, ist in der Regel der Eröffnungsgrund der Überschuldung schon geraume Zeit vorher eingetreten. Zum anderen wird ein sinnvolles Gebot nicht dadurch obsolet, dass sich ein Teil des Adressatenkreises nicht an dieses Gebot hält. Den erforderlichen Ausgleich für Verletzungen des Gebots bietet die Haftung der Geschäftsleitung für Insolvenzverschleppungsschäden und verbotene Auszahlungen nach Insolvenzreife.

Schließlich ist zu konstatieren, dass dem Eröffnungsgrund der Überschuldung seit der Geltung des SanInsFoG, der dort in § 1StaRUG geregelten Krisenfrüherkennungspflicht und den Eintrittsvoraussetzungen für Restrukturierungssachen sowie der Festlegung der Prognosezeiträume in den §§ 18 und 19 InsO viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird.

III. Ermittlung

Der Überschuldungstatbestand besteht aus den zwei Tatbestandmerkmalen der rechnerischen Überschuldung und der negativen Fortführungsprognose. So führt die Vermögensunterdeckung zu Liquidationswerten (rechnerische Überschuldung) bei einer negativen Fortführungsprognose zur insolvenzrechtlichen Überschuldung im Sinne der Insolvenzreife. Liegt hingegen eine positive Fortführungsprognose vor, ist unabhängig von einer rechnerischen Überschuldung keine Insolvenzreife gegeben.[15]

Unabhängig davon, dass der Wortlaut des § 19 InsO selbst keine Prüfungsreihenfolge der beiden Tatbestandsmerkmale vorsieht, erfolgt die Überprüfung der Überschuldung nach h.M.[16] in einem zweistufigen Verfahren:

- Erste Stufe: Fortführungsprognose

- Zweite Stufe: Rechnerische Überschuldung

Ergibt die Überprüfung auf der ersten Stufe eine positive Fortführungsprognose, ist zumindest nach der aktuellen Gesetzeslage keine Überschuldung und damit Insolvenzantragspflicht gegeben. Dies gilt unabhängig davon, ob gleichzeitig eine rechnerische Überschuldung gegeben ist. Eine Überprüfung auf der zweiten Stufe ist damit grundsätzlich obsolet. Aus diesem Grunde liegt es nahe, zunächst die Fortführungsprognose zu erstellen.

Gleichwohl sollten die nach § 15a InsO zur Antragstellung verpflichteten Personen sowohl aus Gründen ihrer sowohl zivilrechtlichen als auch strafrechtlichen Haftung im Falle einer Fehleinschätzung stets beide Tatbestandsmerkmale und damit Prüfungsstufen im Blick behalten, denn das Vorliegen der Fortführungsprognose birgt insbesondere retrospektiv einige Fallstricke. Prognosen sind naturgemäß von subjektiven Einschätzungen und Annahmen geprägt und regelmäßig alles andere als eindeutig. Es empfiehlt sich daher trotz einer positiven Fortführungsprognose die Prüfung auf der zweiten Stufe fortzusetzen. Ist eine rechnerische Überschuldung nicht gegeben, besteht kein Grund zur Sorge.

1. 1. Stufe: Die Fortführungsprognose

a. Grundlagen

Nach ständiger Rechtsprechung setzt sich die Fortführungsprognose aus der objektiven Lebensfähigkeit des Unternehmens und in subjektiver Hinsicht aus dem Willen zur Fortführung zusammen.[17]

Fortführungswille: Von einem bestehenden Fortführungswillen wird in der Regel auszugehen sein, es sei denn, ein mangelnder Fortführungswillen ergibt sich aus den tatsächlichen Umständen, z. B. aus einem Beschluss über die Einstellung des Geschäftsbetriebes oder aus einem Liquidationsbeschluss. Im Fall eines solchen Liquidationsbeschlusses soll die Fortführungsprognose nach einer Ansicht in der Literatur daran gemessen werden, „ob die gewollte Abwicklung der Gesellschaft mit den verfügbaren Mitteln abgeschlossen werden kann oder nicht“.[18] Reichen die Mittel aber aus, um die Liquidation abzuschließen, dürfte schon keine rechnerische Überschuldung vorliegen, sodass es auf eine Fortführungsprognose gar nicht ankommt. Im Fall eines Liquidationsbeschlusses oder einer Einstellung des Geschäftsbetriebs liegt also nach Auffassung des VID keine positive Fortführungsprognose mehr vor und eine Überschuldung kann nur noch auf Ebene der Ermittlung der rechnerischen Überschuldung im Liquidationsszenario beseitigt werden.

Objektive Lebensfähigkeit: Abgesehen von dem erforderlichen Fortführungswillen ist die Fortführungsprognose nach h. M. eine Zahlungsfähigkeitsprognose.[19] Diese Zahlungsfähigkeitsprognose setzt eine Ertrags- und Liquiditätsplanung sowie ein darauf aufbauendes schlüssiges, realisierbares sowie aussagekräftiges Unternehmenskonzept voraus, aus dem sich ergibt, dass mittelfristig eine ausreichende Finanzkraft zur Fortführung des Unternehmens besteht.[20] Der erforderliche Detaillierungsgrad (Quartal/Monat/Woche) wird vom Ausmaß der Unternehmenskrise und der bereits eingetretenen sowie der erwarteten Liquiditätsanspannung bestimmt.[21]

Entscheidende Frage zur Überprüfung der objektiven Lebensfähigkeit ist, ob das Unternehmen innerhalb des Planungshorizonts mit überwiegender Wahrscheinlichkeit (nach den Umständen des Einzelfalls) seinen Zahlungspflichten bei Fälligkeit nachkommen kann.[22] Das bedeutet, dass innerhalb des Prognosezeitraums die Zahlungsfähigkeit wahrscheinlicher sein muss als die Zahlungsunfähigkeit.[23] Bei der prospektiven Aufstellung der Planungen steht der Geschäftsleitung ein gewisser Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu. Bei der retrospektiven Überprüfung müssen die subjektiven Wahrscheinlichkeiten des Geschäftsleiters nachvollzogen werden können.[24] Da ein Dritter ex-post weder den zugrundeliegenden Wissensvorrat noch die Vorgehensweise des Geschäftsleiters bei der Ableitung der Wahrscheinlichkeiten genau kennt, ist bei der retrospektiven Prüfung der Insolvenzreife ein angemessener Beurteilungs- und Ermessensspielraum zu berücksichtigen. Dabei ist auf die ex-ante Sicht eines sorgfältigen Geschäftsleiters abzustellen.[25] Es stellt sich hierbei z.B. die Frage wie lange das Management davon ausgehen durfte, dass für die Fortführung des Unternehmens relevante Erfolge bei Nachverhandlungen mit Auftraggebern oder Kreditgebern zu einem Erfolg führen.

b. Prospektive und retrospektive Betrachtung des Eintritts der Überschuldung

Die Frage, ob eine positive Fortführungsprognose vorliegt, muss prospektiv und retrospektiv nach jeweils denselben Grundsätzen erfolgen. Dies ist vor allem deshalb interessengrecht, weil andernfalls die spätere Enthaftungsmöglichkeit durch Aufstellung der Planungsrechnungen zweifelhaft würde.

Die retrospektive Prüfung der Fortführungsprognose unterscheidet sich danach, ob durch die Geschäftsleitung tatsächlich Planungen angestellt wurden oder nicht:

aa. Die Geschäftsleitung hat keine (dokumentierten) Prognosen angestellt

Gibt es keine Planungen der Geschäftsleitung, die auf ihre Richtigkeit hin überprüft werden könnten, kann die retrograde Ermittlung der Fortführungsprognose nur auf Grundlage des tatsächlichen Verlaufs (also z. B. der gebuchten Ist-Zahlen) erfolgen. Dann besteht ein hohes Risiko für die Geschäftsleitung, ob sie allein durch retrospektiv aufgestellte Planungsrechnungen enthaftet werden kann. Die Erstellung einer solchen retrograden Ermittlung der Fortführungsprognose obliegt dem in Anspruch genommenen Organ.

Am Anfang dieser retrograden Ermittlung steht die Ermittlung des tatsächlichen Eintritts der Zahlungsunfähigkeit (t0). Von diesem Zeitpunkt aus ist dann in der Rückschau zu untersuchen, ob und wenn ja zu welchem Zeitpunkt der Eintritt der Zahlungsunfähigkeit vorhersehbar gewesen wäre. Weil der früheste Zeitpunkt der Überschuldung maximal 12 Monate (bei Geltung des SanInsKG maximal 4 Monate) vor tatsächlichem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit liegen kann (t-12 Monate bzw. t-4 Monate), ist von diesem Zeitpunkt aus auf Basis der Ist-Zahlen eine Liquiditätsplanung zu rekonstruieren (retrograde Liquiditätsprognose).

Dabei gelten die Ausführungen in der Empfehlung zur Ermittlung der drohenden Zahlungsunfähigkeit entsprechend: in der Prognose ist von einem Eintritt der Zahlungsunfähigkeit bereits zu dem Zeitpunkt auszugehen, in dem die Prognose eine Unterdeckung zeigt und nicht erst, wenn die Prognose zeigt, dass diese prognostizierte Unterdeckung auch drei Wochen später nicht geschlossen werden wird.

Wenn in der retrograden Liquiditätsprognose Vermögen vor seinem tatsächlichen Zufluss zu einem bestimmten Zeitpunkt angesetzt werden soll, muss belegt werden, dass mit diesem Zufluss ab dem fraglichen Zeitpunkt tatsächlich zu rechnen war (z. B. durch Vorlage entsprechender Verträge oder Zusagen). Im Gegenzug müssen auch Verbindlichkeiten in der retrograden Liquiditätsprognose dann zu ihrem jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt berücksichtigt werden, sobald sie fällig wurden und nicht erst wenn sie tatsächlich abgeflossen sind.

Das Risiko besteht v. a. darin, dass sich die Geschäftsleitung nicht ohne weiteres dadurch entlasten kann, dass sie die tatsächliche Entwicklung nicht voraussehen konnte. Die Geschäftsleitung ist in diesen Fällen mit dem vollen Darlegungsrisiko belastet, den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit nicht voraussehen zu können. Dazu gehört es beispielsweise, Zahlungszusagen Dritter, deren Ernsthaftigkeit und Unbedingtheit sowie die finanzielle Leistungsfähigkeit des Dritten zu dokumentieren. Soweit die Bewertung Beurteilungsspielräume zulässt, muss nachvollziehbar dokumentiert sein, warum die konkrete, innerhalb des Beurteilungsspielraums liegende Annahme getroffen wird. Die Dokumentation muss es aus ex-ante-Sicht vertretbar und nachvollziehbar erscheinen lassen, von einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Fortführung des Rechtsträgers auszugehen.

bb. Die Geschäftsleitung hat (dokumentierte) Prognosen angestellt

Wenn die Geschäftsleitung tatsächlich Prognosen angestellt hat, sind diese in den letzten zwölf (bei Geltung des SanInsKG maximal vier Monate) Monaten vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, gerechnet ab dem festgestellten Zeitpunkt des Eintritts der Zahlungsunfähigkeit – soweit dies möglich ist –, zu betrachten.[26] Eine Betrachtung der davorliegenden Zeiträume erübrigt sich, da die Planungen in diesen früheren Zeiträumen zwar ggf. fälschlicherweise vom Eintritt der Zahlungsunfähigkeit innerhalb der aus damaliger Sicht nächsten zwölf Monate ausgehen, aber nicht fälschlicherweise davon ausgehen können, dass die Zahlungsunfähigkeit nicht innerhalb der aus damaliger Sicht nächsten zwölf Monate eintritt. Sollte die Geschäftsleitung fälschlicherweise von einem früheren Eintritt der Zahlungsunfähigkeit ausgegangen sein, ist das irrelevant, denn haftungsbegründend ist es allenfalls, wenn die Geschäftsleitung den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit schuldhaft zu spät angenommen hat.

Taugliche Prognosen erfolgen entweder mittels einer Planungsrechnung oder nachvollziehbarer Annahmen, anhand derer der Einritt der Zahlungsunfähigkeit in dem gesetzlich festgelegten Prognosezeitraum vor dem tatsächlichen Eintritt der Zahlungsunfähigkeit (t0) nicht erkennbar war. Gegenstand der Planungsrechnungen ist es, prospektiv zu prüfen, ob innerhalb dieses Prognosezeitraums Zahlungsunfähigkeit eintritt. Vom Stichtag der jeweiligen Planung aus ist zu prüfen, ob und wenn ja wann in dem Prognosezeitraum Zahlungsunfähigkeit eintritt.

Ab dem Zeitpunkt, in dem die Geschäftsleitung anhand ihrer Planung der letzten zwölf (bzw. vier, je nach anwendbarem Prognosezeitraum) Monate vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit den Eintritt dieser Zahlungsunfähigkeit erkannt hat, dürften Argumente gegen eine Haftung der Geschäftsleitung kaum zu finden sein.

Nur wenn und soweit die Planungen der Geschäftsleitung in den letzten zwölf (bzw. vier, je nach anwendbarem Prognosezeitraum) Monaten vor Eintritt der Zahlungsunfähigkeit diese Zahlungsunfähigkeit nicht prognostiziert haben, ist die Planung auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen.

Sollten die Geschäftsleiter aus den Planungen für die Zeiträume t0-12 Monate bis t0-1Tag die im Zeitpunkt t0 eintretende Zahlungsunfähigkeit nicht erkannt haben, ist zu überprüfen, ob sie sie hätten erkennen können. Wenn nicht – also z. B., wenn die Zahlungsunfähigkeit auf einem kurzfristigen, außergewöhnlichen Ereignis beruht – ist der Überschuldungstatbestand nicht erfüllt. Wenn die Planungen die eintretende Zahlungsunfähigkeit hingegen hätten erkennen können, gilt Folgendes: Beruhen die Planungen aus ex-ante-Sicht auf nachvollziehbaren und belastbaren Annahmen, könnte dadurch entweder schon der Tatbestand entfallen oder aber für die Geschäftsleitung eine Entschuldigungsmöglichkeit bestehen. Zeigt sich bei der Überprüfung, dass die Geschäftsleitung bei den Planungen den ihr zustehenden Einschätzungsspielraum überschritten hat oder ihr bei der Planung grobe Fehler unterlaufen sind, ist weder der Ausnahmetatbestand der positiven Fortführungsprognose erfüllt noch kann sich das Organ entschuldigen.

Hilfreich ist es in jedem Fall, die Prognosen durch eine nachvollziehbare Dokumentation zu unterlegen.

cc. Sonderproblem: (Unverbindliche) Finanzierungszusagen eines Gesellschafters, insbesondere in start-up-Konstellationen

Zuletzt hat sich der BGH und zweifach das OLG Düsseldorf mit unverbindlichen Finanzierungszusagen im Rahmen der Fortführungsprognose auseinandergesetzt.[27] Bei unverbindlichen Finanzierungszusagen kann der Geschäftsleiter nach der Rechtsprechung des BGH im Regelfall nicht von einer überwiegenden Wahrscheinlichkeit der Fortführung ausgehen. Jedenfalls ist der Umstand, dass der Gesellschafter gerade keine verbindliche Zusage erteilt hat, bei der Beurteilung zu berücksichtigen und kann gegen die Ernsthaftigkeit der Zusage sprechen. Hätte der Gesellschafter zwingend die Zahlung gewährleisten wollen, hätte er sich auch zur Zahlung verpflichten können. Der Gesellschafter wollte sich offensichtlich die Möglichkeit erhalten, die Liquiditätsausstattung jederzeit einzustellen. Ausnahmen können gelten, wenn der Gesellschafter keine Gewinnerzielung anstrebt oder aus übergeordneten Gründen zur Übernahme von Verlusten bereit ist. Nicht ausreichend ist für sich genommen, dass der Gesellschafter in der Vergangenheit erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt hat.[28]

Das OLG Düsseldorf meinte in zwei Entscheidungen[29], in Start-Up Konstellationen würde es für eine überwiegende Fortführungswahrscheinlichkeit ausreichen, wenn der Gesellschafter eine unverbindliche Finanzierungszusage gibt, diese in der Vergangenheit eingehalten hat und sich aus einer aktuellen, nachvollziehbaren und realistischen Planung ergibt, dass das Geschäftsmodell des Start-Up irgendwann ertragsfähig ist.[30] Diese Erwägungen mögen in den entschiedenen Einzelfällen tragfähig gewesen sein, sind jedoch nicht zwingend zu übertragen auf andere Fälle. Darüber hinaus werden in den Entscheidungen des OLG Düsseldorf Begriffe nicht genau definiert: so ist weder klar, wann man von einem Start-Up sprechen kann (Zählen nur Unternehmen dazu, die eine neue Geschäftsidee entwickeln wollen oder kann auch die Neugründung z. B. eines Handwerksbetriebs ein Start-Up sein? Wenn nur neue Geschäftsideen erfasst werden: wann ist eine Geschäftsidee neu? Zählen auch Unternehmen dazu, die neben einem etablierten Geschäftsbereich einen neuen Geschäftsbereich erschließen oder eine neue Geschäftsidee entwickeln wollen?) noch, wie das Kriterium „irgendwann ertragsfähig“ zu interpretieren ist, also welcher Zeitraum bis zum prognostizierten break-even noch tolerierbar ist.

Sobald es sich um eine verbindliche Finanzierungszusage handelt und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Zusagenden in der erforderlichen Höhe gegeben ist, ist eine etwaige Kündbarkeit der Zusage für die Zukunft unschädlich[31], jedenfalls solange die Geschäftsleitung keine Anhaltspunkte dafür hat, dass eine Kündigung bevorsteht. Dies sollte auch dann gelten, wenn die Finanzierungszusage an Bedingungen geknüpft ist, die Bedingungen aber mit überwiegender Wahrscheinlichkeit erfüllt werden können.

c. Besonderheiten im Zeitraum der Geltung des SanInsKG

Für die Beurteilung des Eintritts der Überschuldung im Zeitraum der Geltung des SanInsKG vom 09.11.2022 bis zum 31.12.2023 sind einige Besonderheiten zu beachten. Da der Zeitraum der Geltung des SanInsKG’s bereits abgelaufen ist, das Gesetz jedoch bei Überprüfung von Haftungstatbeständen relevant ist, werden diese im Anhang beschrieben.

2. 2. Stufe: Rechnerische Überschuldung

Für die Ermittlung der rechnerischen Überschuldung sind das Vermögen und die Verbindlichkeiten in einem stichtagsbezogenen Status gegenüberzustellen.[32] Ein sich daraus ergebendes negatives Reinvermögen begründet die Überschuldung und damit die Insolvenzreife. Andernfalls ist die Gesellschaft – wenn es keine positive Fortführungsprognose im gesetzlichen Prognosezeitraum gibt – nur drohend zahlungsunfähig.

Der handelsrechtliche Jahres- oder Zwischenabschluss kann dabei Ausganspunkt der Prüfungen und – im Rahmen des Haftungsprozesses – ein Indiz für eine Überschuldung liefern – aber gerade auch nicht mehr.[33]

Der insolvenzrechtliche Tatbestand der Überschuldung ist aufgrund unterschiedlicher Bewertungsgrundsätze allerdings nicht deckungsgleich mit dem der (handels)bilanziellen Überschuldung. Eine (handels)bilanzielle Überschuldung liegt vor,

wenn in dem handelsrechtlichen Jahresabschluss die vorhandenen Verbindlichkeiten nicht vollständig durch das Vermögen gedeckt sind.[34]

Ist das Eigenkapital aufgezehrt, muss nach § 268 Abs. 3 HGB auf der Aktivseite der Bilanz der gesonderte Posten ’Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag’ ausgewiesen werden. Die Aufnahme dieses Postens in die Bilanz ist meist ein Indiz dafür, dass eine rechtliche Überschuldung vorliegt (§ 19 InsO).

Der Darlegungs- und Beweislast wird nicht allein durch den Nachweis einer bilanziellen Überschuldung genüge getan. Es müssen zusätzlich Ermittlungen angestellt werden, ob und in welchem Umfang stille Reserven oder sonstige nicht aus der Bilanz ersichtliche Vermögenswerte vorhanden sind.[35]. Der insolvenzrechtliche Überschuldungsbegriff unterscheidet sich von dem (handels)bilanziellen Überschuldungsbegriff grundlegend.[36]

Ziel der insolvenzrechtlichen Überschuldungsprüfung ist es, die tatsächliche, realistische Fähigkeit zur Deckung der Verbindlichkeiten des Unternehmens zu ermitteln. Der dem Überschuldungsstatus zugrundeliegende Leitgedanke lautet: Kann das Unternehmen seine Geschäftsfähigkeit einstellen und in einer Weise abgewickelt werden, dass sämtliche Verbindlichkeiten des Unternehmens zu ihrem jeweiligen Fälligkeitszeitpunkt ausgeglichen werden?

Die handelsrechtlichen Bilanzierungsgrundsätze, wie z.B. Anschaffungskosten-, Imparitäts-, Realisations-, Vorsichts- und Niederstwertprinzip, sind deshalb nicht maßgeblich.[37] Handelsrechtliche Aktivierungs- oder Passivierungsverbote sind unbeachtlich, auch nicht in der Handelsbilanz angesetzte Aktiva und Passiva sind ggf. anzusetzen.[38] Auch das handelsrechtliche Saldierungs- oder Verrechnungsverbot gilt nicht, sollte jedoch aus Gründen der Transparenz im Überschuldungsstatus beachtet werden.

Im Ergebnis ist der tatsächliche Wert des verwertbaren Vermögens – ggf. unter Aufdeckung stiller Reserven – den tatsächlichen Verbindlichkeiten – ggf. unter Aufdeckung stiller Lasten – gegenüberzustellen. Die Vermögenswerte und Schulden sind im Überschuldungsstatus mit Liquidationswerten anzusetzen[39], wobei ein außergerichtliches Liquidationsszenario zugrunde zu legen ist.[40] Dabei ist auch der Zeitfaktor zu berücksichtigen, d. h. es ist ein Verwertungsszenario zugrunde zu legen, welches ohne vorherigen Eintritt von Zahlungsunfähigkeit umsetzbar ist.[41] Der angesetzte Liquidationszeitraum muss also „durchfinanziert“ sein; ist er es nicht, sind lediglich die im Rahmen von Notverkäufen zu erzielenden Erlöse zu aktivieren.

Die Bewertung der Vermögenswerte hat „konservativ“ zu erfolgen.[42] Die Aktivierung von Vermögensgegenständen setzt deren grundsätzliche Verwertungsfähigkeit voraus.[43] Es ist im Ausgangspunkt von einer Einzelverwertung auszugehen. Nur wenn bereits konkrete Verwertungsaussichten bestehen, dies die wahrscheinlichste Verwertungsart darstellt und das Unternehmen bis zur Umsetzung durchfinanziert ist, kann auch die Veräußerung von Unternehmensteilen oder eine Gesamtveräußerung des Geschäftsbetriebs bei der Bewertung angesetzt werden. Besonderheiten sind dabei insbesondere bei der Aktivierung folgender Positionen zu beachten:

- Immaterielle Vermögenswerte: das handelsrechtliche Aktivierungsverbot des § 248 Abs. 2 S. 2 HGB ist unbeachtlich. Entscheidend für das Ob und die Höhe des Wertansatzes ist allein die tatsächliche Verwertbarkeit. Sofern der Vermögensgegenstand an den Rechtsträger gebunden ist (z. B. öffentlich-rechtliche Erlaubnisse, zivilrechtliche Vertragsbeziehungen etc.) ist ein Ansatz nur dann möglich, wenn eine Sanierung des Rechtsträgers aussichtsreich erscheint oder z.B. das Einverständnis des einzelnen Vertragspartners mit einer Vertragsübernahme besteht oder überwiegend wahrscheinlich ist.

- Unternehmenswert/Goodwill: auch hier gilt, dass ein Ansatz nur dann möglich ist, wenn die Hebung dieses Wertes in der Liquidation aussichtsreich erscheint, etwa weil ein Betriebsübernehmer bereit ist, einen über die Summe der Einzelwerte der Vermögensgegenstände hinausgehenden Kaufpreis zu entrichten.[44]

- Streitige Forderungen: eine Aktivierung bestrittener Forderungen ist möglich, wenn und soweit eine realistische Aussicht besteht, dass sie durchgesetzt werden können.[45] Umstritten ist, ob ein teilweiser Ansatz, gemessen an der Erfolgswahrscheinlichkeit, zulässig ist oder ob nur entweder ein vollständiger – im Fall einer Erfolgswahrscheinlichkeit > 50% – oder gar kein Ansatz – im Fall einer Erfolgswahrscheinlichkeit < 50% – zulässig ist. Die besseren Argumente sprechen für einen Ansatz „ganz oder gar nicht“.[46] Etwas anders gilt nur dann, wenn – z.B. bei der Geltendmachung mehrerer Einzelansprüche – ein Teilunterliegen zu erwarten ist.

- Geleistete Anzahlungen, Kautionen und aktive Rechnungsabgrenzungsposten: Insoweit kann ein Wertansatz nur erfolgen, wenn mit einem Rückfluss geleisteter An- bzw. Vorauszahlungen und Kautionen im Liquidationsszenario gerechnet werden kann.[47] Dies ist regelmäßig nicht der Fall, wenn seitens des Vertragspartners Ansprüche bestehen. Aus Transparenzgründen kann es aber geboten sein, geleistete An- und Vorauszahlungen und Kautionen zu aktivieren und die diesen gegenüberstehenden Verbindlichkeiten in voller Höhe zu passivieren.

- Gegenstände, die mit Sicherungsrechten belastet sind: Vermögensgegenstände, die der Besicherung von Verbindlichkeiten des Unternehmens selbst dienen, sind mit ihrem vollen realistischen Wert zu aktivieren.[48] Im Gegenzug sind die gesicherten Verbindlichkeiten ebenfalls in voller Höhe zu passivieren. Etwas anderes gilt, wenn die Vermögensgegenstände der Besicherung von Verbindlichkeiten Dritter dienen: dann hängt das Ob und die Höhe der Aktivierung davon ab, ob mit der Inanspruchnahme des Sicherungsrechts zu rechnen ist oder nicht. Ggf. kann, wenn mit einer Inanspruchnahme zu rechnen ist, ein Freistellungsanspruch aktiviert werden, wenn dieser werthaltig ist. Je höher die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme der Drittsicherheit ist, desto geringer dürfte allerdings in der Regel die Realisierbarkeit des Freistellungsanspruchs zu bewerten sein.

- Aktive latente Steuern: eine Aktivierung ist nur dann und nur insoweit möglich, wenn mit einer Realisierung des Steuervorteils zu rechnen ist. Insbesondere bei steuerlichen Verlustvorträgen kann wegen der unterstellten Liquidation regelmäßig nicht von einer Realisierung ausgegangen werden[49].

Verbindlichkeiten bis zum Abschluss der hypothetischen außergerichtlichen Liquidation sind mit deren realem Wert im Überschuldungsstatus zu passivieren. Die Kosten eines Insolvenzverfahrens sind jedoch nicht zu passivieren, da dem Überschuldungsstatus gerade eine außergerichtliche Liquidation zugrunde gelegt wird. Anderes gilt für die Kosten einer Restrukturierung im StaRUG, die zu passivieren sind, wenn die Restrukturierungssache zur Vermeidung einer Insolvenz erforderlich ist.

Besonderheiten sind bei der Passivierung folgender Positionen zu beachten:

- Pensionsverpflichtungen: Soweit Pensionsverpflichtungen bedient werden müssen, sind diese mit ihrem sog. Ablösewert bzw. Erfüllungsbetrag anzusetzen.[50] Dieser entspricht weder der handelsbilanziellen Pensionsrückstellung noch dem Betrag, der durch den PSVaG in einem Insolvenzverfahren geltend gemacht würde. Der Ablösewert bzw. Erfüllungsbetrag ist i.d.R. deutlich höher.

- Gesellschafterdarlehen: Darlehensrückforderungsansprüche von Gesellschaftern sind grundsätzlich zu passivieren. Etwas anderes kann – auch für Forderungen Dritter – nur dann gelten, wenn ein Rangrücktritt oder eine andere Absprache vorliegt, die zu einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre führt.[51] Ein bloßer Rangrücktritt gem. § 39 Abs. 2 InsO reicht dafür nicht[52], weil dieser lediglich die Rangfolge im Insolvenzverfahren regelt, dem Überschuldungsstatus aber gerade das Szenario einer außergerichtlichen Liquidation zugrunde liegt.

- Eigene Anteile: da dem Überschuldungsstatus das Szenario einer außergerichtlichen Liquidation zugrunde liegt, kann eigenen Anteilen kein Wert beigemessen werden. Ein Wertansatz insoweit hat zu unterbleiben.

- Auslauflöhne: da dem Überschuldungsstatus eine gedachte Betriebseinstellung zugrunde liegt, sind die an Arbeitnehmer zu zahlenden Auslauflöhne für deren jeweiligen Kündigungsfristen zu passivieren. Sofern mit der Aufstellung eines Sozialplans zu rechnen ist, wird der Ansatz ggf. durch die Effekte eines solchen Sozialplans modifiziert.[53]

- Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen: auch die Verbindlichkeiten aus Dauerschuldverhältnissen sind bis zum ersten möglichen Kündigungszeitraum zu passivieren. Schadensmindernde Umstände (z. B. die Neuvermietung im Fall eines Mietverhältnisses) können nur Berücksichtigung finden, wenn ihr Eintritt hinreichend wahrscheinlich erscheint. Ggf. ist eine Abzinsung gerechtfertigt.

- Streitige Verbindlichkeiten: hier gilt das oben zur Aktivierung streitiger Forderungen Ausgeführte entsprechend. Nach den gleichen Maßstäben sind eventuelle Prozesskostenrisiken zu passivieren.

- Sonstige Kosten der Abwicklung, mit deren Anfallen zu rechnen ist, sind zu passivieren, z. B. Kosten zur Erfüllung von Aufbewahrungspflichten, die Erstellung von Steuererklärungen und Jahresabschlüssen, ggf. Beraterkosten etc.

- Erhaltene Anzahlungen, Kautionen und passive Rechnungsabgrenzungsposten sind – spiegelbildlich zu den geleisteten Anzahlungen, Kautionen und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten – dann zu passivieren, wenn mit einer entsprechenden Rückzahlungspflicht zu rechnen ist.

- Passive latente Steuern: eine Passivierung ist nur dann angezeigt, wenn mit einem Entstehen der latenten Steuerbelastung zu rechnen ist, z. B., wenn mit der Veräußerung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände zu rechnen ist, die in der Steuerbilanz nicht berücksichtigt sind, und dadurch ein steuerlich wirksamer Ertrag erzielt wird.

Zusammenfassung und Fazit

Die insolvenzrechtliche Überschuldung ist häufig Anlass für Diskussionen. Dies liegt einerseits daran, dass die Erforderlichkeit eines solchen Insolvenzgrundes in Frage gestellt wird. Andererseits sind schon alleine mit dem Begriff „Überschuldung“ unterschiedliche Vorstellungen verbunden. Die Empfehlungen des VID sollen dazu dienen, die Voraussetzungen für das Vorliegen einer insolvenzantragsverpflichtenden insolvenzrechtlichen Überschuldung zu verdeutlichen und damit für Klarheit bei den beteiligten Kreisen zu sorgen. Anknüpfungspunkt ist nicht etwa die – handelsrechtliche – Bilanz, wie vielfach auch mit Verweis auf die BGH-Rechtsprechung argumentiert wird. § 19 InsO setzt an einer fehlenden positiven Fortführungsprognose im maßgeblichen Prognosezeitraum von zwölf Monaten an. Fehlt es an ihr, müssen Vermögen und Schulden unter Liquidationsgesichtspunkten bewertet werden, wobei Ausproduktions- und Gesamtveräußerungsszenarien berücksichtigt werden können. So oder so ist eine Vermögensunterdeckung, die sich aus einem Überschuldungsstatus ergibt, nicht mit dem Bilanzbild des Handelsrechts vergleichbar.

Aus Sicht des VID ist der Insolvenzeröffnungsgrund Überschuldung zur Sicherung von Gläubigerinteressen, aber auch im Sinne eines Unternehmenserhalts und einer sorgfältigen Unternehmensführung unerlässlich. Nur so werden mit der nötigen Stringenz nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart, sondern durch die Erforderlichkeit einer gründlichen, nachvollziehbaren und gut dokumentierten Planung auch die Zukunft des Unternehmens in den Blick genommen. Ist mit dem Eintritt einer Zahlungsunfähigkeit im Zeitraum zwischen zwölf und 24 Monaten zu rechnen, stehen zur Sanierung neben einem Insolvenzverfahren auch die Einleitung einer Restrukturierungssache zur Verfügung. Tritt die Zahlungsunfähigkeit in den nächsten zwölf Monaten ein und liegt im zugrunde zu legenden Liquidationsszenario eine Unterdeckung im Vergleich des Vermögens zu den Verbindlichkeiten vor, muss ein Insolvenzverfahren beantragt werden, welches mit oder ohne Eigenverwaltung die Möglichkeit zur Sanierung mit Hilfe eines Insolvenzplans oder durch eine übertragende Sanierung bietet. Die Sanierungschancen und die Befriedigungsquoten erhöhen sich signifikant, wenn die Krise rechtzeitig erkannt und die notwendigen Schritte rechtzeitig eingeleitet werden. Diesen Zielen hat sich der VID verschrieben. Er hofft daher, dass nicht die Erforderlichkeit von Eröffnungsgründen, sondern die Notwendigkeit einer Klarheit und Erkennbarkeit der Insolvenzeröffnungsgründe die Diskussion bestimmt.

Anhang zum SanInsKG

Die Regelungen des SanInsKG spielen auch nach Ablauf des Geltungszeitraums (31.12.2023) noch eine Rolle. Bei der Beurteilung, ob die insolvenzrechtlichen Überschuldung eingetreten ist, können durchaus auch vergangene Zeiträume in den Blick genommen werden, insbesondere bei der Prüfung von Haftungsansprüchen.

Durch § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SanInsKG wurde der zwölfmonatige Prognosehorizont des § 19 Abs. 2 Satz 1 InsO in der Zeit vom 09.11.2022 bis zum 31.12.2023 auf vier Monate verkürzt. Diese zunächst einfach anmutende gesetzliche Anordnung wurde durch zwei Aspekte verkompliziert, was entgegen der nachvollziehbaren Intention des Gesetzgebers nicht zur Rechtssicherheit für Unternehmensleiter beigetragen hat und beiträgt:

1. § 4 Abs. 2 Satz 2 SanInsKG

Durch § 4 Abs. 2 Satz 2 SanInsKG wurde der Geltungszeitraum des § 4 Abs. 2 Satz 1 SanInsKG faktisch noch um 6 Wochen vor dem 09.11.2023 erweitert, indem die Geltung des kürzeren, viermonatigen Prognosehorizont auch für diejenigen Fälle angeordnet wurde, in denen das betroffene Unternehmen zwar schon vor dem 09.11.2022 – und zwar unter dem Regime des langen, zwölfmonatigen Prognosehorizonts – überschuldet war, aber die Insolvenzantragsfristen des § 15a InsO noch nicht abgelaufen waren. Praktisch wird diese nachträgliche Privilegierung nur dann greifen, wenn vor dem 09.11.2022 lediglich eine Überschuldung festzustellen war. Denn lag vor dem 09.11.2022 (auch) Zahlungsunfähigkeit vor, kann die Privilegierung nur dann greifen, wenn der Antragsgrund der Zahlungsunfähigkeit beseitigt wird. Für die Fälle der eingetretenen Zahlungsunfähigkeit sah § 4 Abs. 2 SanInsKG keinerlei Erleichterungen vor.

Hatte die Geschäftsleitung also im Zeitraum zwischen dem 28.09.2022 und dem 08.11.2022 festgestellt, dass ab dem 09.11.2023 bis zum Ende des jeweiligen zwölfmonatigen Prognosezeitraums Zahlungsunfähigkeit eintreten wird und durfte sie aufgrund der Umstände des Einzelfalls die sechswöchige Antragsfrist des § 15a Abs. 1 Satz 2 InsO ausschöpfen, dann konnte diese Überschuldung ab dem 09.11.2022 ggf. wieder entfallen, wenn aus der Sicht am 09.11.2022 zumindest in den dann folgenden vier Monaten keine Zahlungsunfähigkeit eintreten wird.

Dabei ist jedoch zu beachten, dass § 4 Abs. 2 Satz 2 SanInsKG nicht etwa pauschal anordnete, dass diese nachträgliche Privilegierung immer dann greift, wenn die Höchstfrist von sechs Wochen vor dem 09.11.2022 noch nicht abgelaufen war. § 4 Abs. 2 Satz 2 SanInsKG ordnete vielmehr an, dass am 09.11.2022 „der für eine rechtzeitige Antragstellung maßgebliche Zeitpunkt“ noch nicht verstrichen sein durfte. Gem. § 15a Abs. 1 Satz 1 InsO lag dieser Zeitpunkt aber grundsätzlich „unverzüglich“ nach Eintritt des Insolvenzgrundes[54] und die sechswöchige Antragsfrist des § 15a Abs. 1 Satz 2 InsO durfte nur dann und nur insoweit ausgeschöpft werden, als dies im Interesse der Gläubigergesamtheit lag.[55]

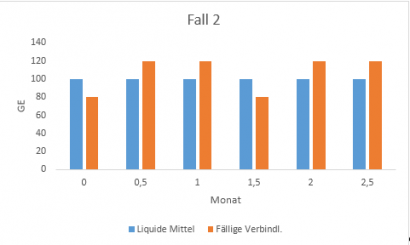

Trat die Zahlungsunfähigkeit zwischen dem 28.09.2022 und dem 08.11.2022 ein, so ist für die retrospektive Prüfung, ab wann Überschuldung vorlag, nicht lediglich der viermonatige Planungshorizont des § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SanInsKG maßgeblich, sondern der zwölfmonatige Planungshorizont des § 19 Abs. 2 InsO.[56] Denn § 4 Abs. 2 Satz 2 SanInsKG ordnete nicht an, dass Satz 1 schon vor dem 09.11.2022 gelten kann (dann müsste er lauten: „Satz 1 gilt auch in dem Zeitraum vor dem 09. November 2022, wenn …“), sondern ordnete nur an, dass Satz 1 auch dann gelten kann, wenn bereits vor dem 09.11.2022 Überschuldung vorlag. Satz 1 ordnete aber wiederum ausdrücklich nur an, dass im Zeitraum ab dem 09.11.2022 ein lediglich viermonatiger Planungshorizont galt.

2. Einfluss der Befristung der Regelung

Der Gesetzgeber meinte, dass die Privilegierungen des § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SanInsKG „schon vor dem Ablauf der Geltungsdauer einen Teil ihrer praktischen Wirkung einbüßen können“.[57] Nach der Begründung des Gesetzgebers sollte es für die unter § 4 Absatz 2 SanInsKG zu erstellende Fortführungsprognose relevant sein, „wenn für ein Unternehmen weniger als vier Monate vor dem Ablauf der Geltungsdauer feststeht, dass es unmittelbar nach dem Ablauf dieser Geltungsdauer unter dem dann wieder maßgeblichen Überschuldungsbegriff des § 19 InsO überschuldet sein wird“.[58] In einer Pressemitteilung des BMJ vom 05.10.2022[59] wurde darauf hingewiesen, „dass bereits ab dem 1. September 2023 der ursprüngliche Prognosezeitraum von zwölf Monaten wieder relevant werden kann, wenn absehbar ist, dass auf Grundlage der ab dem 1. Januar 2024 wieder auf einen zwölfmonatigen Zeitraum zu beziehenden Prognose eine Überschuldung bestehen wird“. Weder der Gesetzesbegründung noch der Pressemitteilung konnte ausdrücklich entnommen werden, wie lang der Prognosezeitraum dann ab dem 01.09.2023 zu sein hatte. In der Fachliteratur[60], vor allem aber in Blogbeiträgen und sonstigen Internetveröffentlichungen wurde dieser Hinweis des Gesetzgebers aufgegriffen und vertreten, dass bereits ab dem 01.09.2023 wieder ein Prognosezeitraum von zwölf Monaten zugrunde zu legen war.

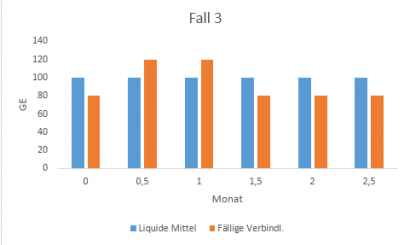

Beispiel: Am 01.10.2023 wurde eine Viermonats-Prognose aufgestellt, die eine positive Fortführungsprognose bis einschließlich 31.01.2024 zeigte. Es zeichnete sich jedoch ab, dass die positive Fortführungsprognose am 01.09.2024 entfallen wird. Streng nach dem Wortlaut des § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 SanInsKG wäre am 01.10.2023 und bis einschließlich 31.12.2023 keine Überschuldung gegeben gewesen[61], erst am 01.01.2024 wäre schlagartig Überschuldung eintreten. Nach Andeutung des Gesetzgebers[62] sollte in einer solchen Konstellation jedoch schon am 01.10.2023 Überschuldung vorgelegen haben.

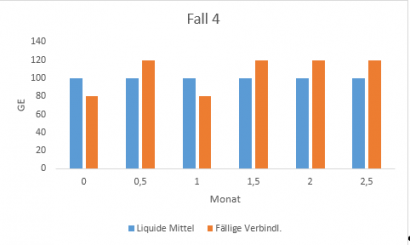

Dogmatisch begründen lässt sich diese Auffassung nur damit, dass eine positive Fortführungsprognose auch dann nicht besteht, wenn in dem maßgeblichen Vier-Monats-Planungshorizont eine Überschuldung eintreten wird.[63] Das legt auch die Gesetzesbegründung nahe, wenn sie meint, dass eine im verkürzten Prognosezeitraum des § 4 Abs.2 SanInsKG eintretende Überschuldung für die zu erstellende Fortführungsprognose relevant sein könne.[64] Die Überschuldung würde nach diesem Verständnis also nicht nur von der Frage abhängen, ob in dem maßgeblichen Planungshorizont Zahlungsunfähigkeit eintritt, sondern auch davon, ob in dem maßgeblichen Planungshorizont eine Überschuldung eintreten wird. Dies steht nicht in Einklang mit dem gängigen Verständnis der Fortführungsprognose: diese ist nach h. M. eine reine Zahlungsfähigkeitsprognose und nicht eine Insolvenzreifeprognose. Es würde in letzter Konsequenz außerdem dazu führen, dass auch der durch § 19 InsO festgelegte Zwölf-Monats-Prognosezeitraum Makulatur würde. Würde zum Beispiel am 01.01.2024 eine Fortführungsprognose erstellt, die zeigt, dass bis Ende 2024 keine Zahlungsunfähigkeit eintritt, hätte es nach überkommenem Verständnis damit sein Bewenden. Wenn es aber für die zu erstellende Fortführungsprognose relevant sein soll, ob bei dem Unternehmen im Prognosezeitraum Überschuldung eintritt, müsste zusätzlich geprüft werden, ob z.B. am 01.12.2024 Überschuldung vorliegen würde; diese zweite, inzidente Überschuldungsprüfung müsste dann wieder einen Prognosezeitraum von zwölf Monaten, also bis 30.11.2025 in den Blick nehmen. Die Überschuldungsprüfung würde sich somit ins Unendliche fortsetzen.

Zudem wäre es nach dieser Auffassung inkonsequent, seit 01.09.2023 lediglich eine Zwölf-Monats-Prognose aufzustellen.[65] Denn wenn relevant sein soll, ob im maßgeblichen Vier-Monats-Prognosezeitraum eine Überschuldung eintreten wird, dann müssten ab dem 01.09.2023 jeweils 16-Monats-Prognosen vorgenommen werden. Denn wenn zu prüfen ist, ob innerhalb des Vier-Monats-Prognosezeitraums eine Überschuldung eintreten wird, ist auch das Ergebnis einer Überschuldungsprüfung am letzten Tag dieses Vier-Monats-Prognosezeitraums in den Blick zu nehmen, die aber auf Basis einer Zwölf-Monats-Prognose zu erstellen ist.

Deshalb ist die Auslegung des Gesetzes vorzugswürdig, nach der die Geschäftsleitungen von Unternehmen bis einschließlich 31.12.2023 ausschließlich einen viermonatigen Prognosehorizont zugrunde zu legen haben.[66] Ob die Fortführungsprognose nach Ende dieses viermonatigen Prognosehorizonts innerhalb eines zwölfmonatigen Prognosehorizonts negativ wird, ist ohne Auswirkungen. Ausdrücklich ist darauf hinzuweisen, dass diese Sichtweise keineswegs zwingend ist, das in den Gesetzgebungsmaterialien[67] anklingende andere Verständnis des Gesetzgebers möglicherweise eine andere Auslegung nahe legt und die Rechtsprechung u.U. zu einem anderen Ergebnis kommt. Deshalb ist Geschäftsleitern (spätestens) seit Ende August 2023 dringend anzuraten, ihre Planungen auf einen 16-Monats-Zeitraum zu erstrecken und – sollten sich in dem 16-monatigen Planungszeitraum Probleme erkennen lassen – ausreichend Vorsorge zu treffen.

Stand, 20.02.2025

[1] BGH, Urt. v. 03.03.2022 – IX ZR 53/19 (Rz. 24).

[2] Stand vom 13.12.2023, Rn. 2, dort FN 5 (hier Fortbestehensprognose).

[3] Siehe z. B. Andres/Leithaus/Leithaus, InsO § 19 Rn. 6; Braun/Salm-Hoogstraeten, InsO § 19 Rn. 21; Graf-Schlicker/Bremen, InsO § 19 Rn. 17; Kübler/Prütting/Bork/Jacoby/Pape, InsO § 19 Rn. 37; Uhlenbruck/Mock, InsO § 19 Rn. 217; HmbKommInsO/Schröder, § 19 Rn. 18.

[4] BT-Drucks. 19/24181, S. 197.

[5] Mock in: Uhlenbruck, Kommentar zur InsO, 15. Auflage 2019, § 19, Rn. 134.

[6] Haas in: Noack/Servatius/Haas, GmbHG, 23. Aufl. 2022, § 64, Rn. 54.

[7] MüKoInsO/ Drukarczyk/Schüler, 4. Aufl. 2019, InsO, § 19 Rz. 117.

[8] Stellungnahme des TMA Deutschland e.V. an das BMJ aus August 2023 (https://www.tma-deutschland.org/files/downloadbereich/20230831%20STELLUNGNAHME%20TMA%20DEUTSCHLAND%20ZUR%20ZUKUNFT%20DES%20U%CC%88BERSCHULDUNGSBEGRIFFS.pdf); Schluck-Amend, ZRI 2023, 586.

[9] Schreivogel ZRI 2024, 618.

[10] Hoffmann NZI 2024, 803 (empfiehlt die Implementierung einer „akut drohenden Zahlungsunfähigkeit“).

[11] Drukarczyk/Schüler, in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Auflage 2019, § 19 Rz. 1 ff.

[12] K. Schmidt/Herchen, in: K. Schmidt, Kommentar zur Insolvenzordnung, 20. Aufl. 2023, InsO § 19 Rz. 1 f.

[13] BGH, Urteil vom 03.03.2022 – IX ZR 53/19, Rz. 14.

[14] Schluck-Amend, ZRI 2023, 586.

[15] Wolfer, in: BeckOK InsR, 34. Ed. 15.01.2024, InsO § 19 Rz. 8 f.

[16] Siehe z. B. IDW S11, Stand 13.12.2023, Rz. 57.

[17] BGH, Urteil vom 13.07.2021 – II ZR 84/20, Rz. 68.

[18] Wolfer, in: BeckOK InsR, 34. Ed. 15.01.2024, InsO § 19 Rz. 12.

[19] vgl. IDW S11, Stand 13.12.2023, Rz. 63.

[20] BGH, Urteil vom 13.07.2021 – II ZR 84/20, Rz. 68.

[21] IDW S11, Stand 13.12.2023, Rz. 65.

[22] vgl. IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 63.

[23] vgl. IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 68.

[24] Drukarczyk/Schüler, in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Auflage 2019, § 19 Rz.76.

[25] BGH, Urteil vom 06.06.1994 – II ZR 292/91; vgl. IDW S11, Stand 13.12.2023, Rz. 68.

[26] , nicht, wenn Sie diesen Zeitpunkt zu früh angenommen hat.

[27] BGH, Urteil vom 13.07.2021 – II ZR 84/20; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 20.07.2021 – 12 W 7/21; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.02.2022 – 12 U 54/21.

[28] BGH, Urteil vom 13.07.2021 – II ZR 84/20.

[29] OLG Düsseldorf, Beschluss vom 20.07.2021 – 12 W 7/21; OLG Düsseldorf, Beschluss vom 09.02.2022 – 12 U 54/21.

[30] OLG Düsseldorf, Beschluss vom 20.07.2021 – 12 W 7/21.

[31] BGH, Urteil vom 20.09.2010 – II ZR 296/08 („STAR 21“), Rz. 18: keine durchgreifenden Anhaltspunkte dafür, dass eine kündbare Patronatserklärung für den Zeitraum ihrer Geltung nicht aktivierbar ist.

[32] IDW S11, Stand 13.12.2023, Rz. 73.

[33] BGH, Urteil vom 03.03.2022 – IX ZR 53/19 Rz. 26 mit Verweis auf die Rechtsprechung des II. Zivilsenats.

[34] BGH, Urt. v. 03.03.2022 – IX ZR 53/19 (Rz. 24).

[35] BGH, Beschluss vom 08.03.2012 – IX ZR 102/11 Rz. 5.

[36] BGH, Urteil vom 26.01.2017 – IX ZR 285/14 Rz. 34: „Ein weiteres Indiz ist die bilanzielle Überschuldung. Zwar ist diese allein kein Insolvenzgrund; jedoch kann eine bilanzielle Überschuldung ein Indiz für von § 252 I Nr. 2 HGB verlangte tatsächlichen Gegebenheiten darstellen und Anlass geben, eine insolvenzrechtliche Überschuldung zu prüfen.“

[37] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 74.

[38] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 77.

[39] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 78.

[40] Insofern ebenfalls abweichend von handelsbilanziellen Grundsätzen, nach denen gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB bei der Bewertung grundsätzlich von der Fortführung der Unternehmenstätigkeit auszugehen ist.

[41] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 79, a. A. MüKoInsO/ Drukarczyk/Schüler, 4. Aufl. 2019, InsO, § 19 Rz. 117.

[42] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 80.

[43] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 76.

[44] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 84.

[45] Mock, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Auflage 2019, § 19 Rz.69.

[46] Zu letzterem tendierend wohl OLG Hamburg, Urteil vom 13.10.2017 – 11 U 53/17, Rz. 52: ein prozentualer Ansatz ist nur bei ungewissen wirtschaftlichen Durchsetzungsaussichten möglich.

[47] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 86.

[48] Mock, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Auflage 2019, § 19 Rz. 76.

[49] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 87.

[50] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 90.

[51] BGH, Urteil vom 05.03.2015 − IX ZR 133/14; Mock, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Auflage 2019, § 19 Rz. 161.

[52] a. A. IDW S 11 Stand 13.12.2023, Rz. 91.

[53] IDW S 11, Stand 13.12.2023, Rz. 89; Mock, in: Uhlenbruck, InsO, 15. Auflage 2019, § 19 Rz. 166.

[54] Darauf weisen auch Schmitz/Bünnemann, NZI 2022, 969, 970 hin.

[55] Klöhn, in: Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 4. Auflage 2019, § 15a Rz. 122 ff.

[56] A. A. Gutmann/Michels, NZI 2023, 7, 11, „Fall 2″.

[57] BT-Drucks. 20/4087, Seite 7.

[58] BT-Drucks. 20/4087, a.a.O.

[59] https://www.bmj.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2022/1005_FH_Insolvenzrecht.html.

[60] Wolfer, in: BeckOK InsR, 34. Ed. 15.01.2024, § 4 SanInsKG Rz. 8 f.; ders., in: BeckOK InsR, 34. Ed. 15.01.2024, § 19 InsO Rz. 16a; im Ergebnis auch Thole, NZI-Beilage 2023, 36, III. Fallbeispiel 4.

[61] So auch Thole, NZI-Beilage 2023, 36, III. Fallbeispiel 4: „Aus dem Wortlaut des § 4 SanInsKG ergibt sich das nicht.“

[62] BT-Drucks. 20/4087, Seite 7.

[63] Thole, NZI-Beilage 2023, 36, III. Fallbeispiel 4.

[64] BT-Drucks. 20/4087, a.a.O.

[65] Der Rat zur Erstellung einer 12-Monats-Prognose findet sich freilich in der Gesetzesbegründung nicht, wird aber vielfach in der Literatur geäußert: Wolfer, in: BeckOK InsR, 34. Ed. 15.01.2024, § 4 SanInsKG Rz. 10; Thole, NZI-Beilage 2023, 36, III. Fallbeispiel 4 etwa begründet dies damit, dass ein längerer Prognosezeitraum als 12 Monate „ersichtlich nicht gewollt“ sei.

[66] so auch Gutmann/Michels, NZI 2023, 7, 12, „Fall 5/2″ und Schmitz/Bünnemann, NZI 2022, 969, 971.

[67] BT-Drucks. 20/4087, Seite 8.