I. Thesen

- Zugang, Qualität und Finanzierung der Schuldnerberatung müssen zwingend mit einer deutlichen Verschlankung und Entbürokratisierung der Verfahrensabläufe gedacht werden. Gerade dort, wo die Entschuldung über ein Insolvenzverfahren erfolgt, sind die personellen und finanzielle Einspareffekte weitreichend.

- Allein durch einen weitgehenden Verzicht auf den vorgelagerten außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch, § 305 Abs.1 Nr.1 InsO könnten die Schuldnerberatungsstellen eine deutliche Entlastung erfahren. Ein Zeitgewinn, der uneingeschränkt in die Beratung der betroffenen VerbraucherInnen fließen könnte.

- Art. 36 der Verbraucherkreditrichtlinie-neu (EU) 2023/2225 verpflichtet die Mitgliedstaaten, VerbraucherInnen einen tatsächlichen und barrierefreien Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten sicherzustellen. Der Gesetzesentwurf richtet sich jedoch in seiner Umsetzung an die Länder und begründet damit keinen unmittelbaren Rechtsanspruch für die VerbraucherInnen. Aus Sicht des VID genügt eine bloße Delegation dieser Verantwortung auf die Länder oder auf einzelne Berufsgruppen – unter Verweis auf Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG – den unionsrechtlichen Anforderungen nicht. Ebenso wenig reicht die bloße Erkenntnis aus, dass regionale Versorgungslücken bestehen; vielmehr ist deren Beseitigung aktiv sicherzustellen.

- Ein rechtssicheres und praktikables Schuldnerberatungssystem erfordert bundeseinheitliche Mindeststandards hinsichtlich Qualifikation, methodischer Ausgestaltung und Qualitätssicherung. Die Benennung von lediglich Negativvoraussetzungen reicht nicht aus, um eine bundeseinheitliche, fachlich unabhängige Beratungsarbeit für alle VerbraucherInnen im Bundesgebiet zu gewährleisten.

- Die Länder sind laut Gesetzesentwurf für die Bereitstellung und Organisation der Schuldnerberatungsstellen verantwortlich. Die angespannte Haushaltslage der Länder verdeutlicht die begrenzten Spielräume, zusätzliche Personalstellen oder Beratungsangebote kurzfristig aus eigenen Mitteln zu schaffen. Vor dem Hintergrund dieser fiskalischen Realität ist es notwendig, dass der Bund eine verbindliche und gesicherte Finanzierung sicherstellt, um die flächendeckende, qualitativ hochwertige Versorgung mit Schuldnerberatungsdiensten zu gewährleisten.

II. Einleitung

Der Entwurf des Schuldnerberatungsdienstegesetzes (SchuBerDG-E) verfolgt ein ausgesprochen wichtiges und zukunftsweisendes Ziel: die unionsrechtlichen Vorgaben aus Art. 36 der Verbraucherkreditrichtlinie-neu (EU) 2023/2225 in nationales Recht umzusetzen und damit den Zugang zu unabhängigen, qualifizierten und flächendeckend verfügbaren Schuldnerberatungsdiensten nachhaltig zu stärken. Diese Zielsetzung ist nicht nur rechtspolitisch geboten, sondern auch sozial- und wirtschaftspolitisch von erheblicher Bedeutung. Eine leicht zugängliche und barrierefreie Schuldnerberatung ist ein zentraler Baustein präventiver Verbraucherpolitik und trägt maßgeblich zur finanziellen Stabilität privater Haushalte bei.

Bereits im Rahmen der Stellungnahme[1] zum Referentenentwurf des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) hatte der VID diese Zielrichtung ausdrücklich positiv hervorgehoben. Gleichzeitig wurde jedoch deutlich gemacht, dass der damalige Referentenentwurf in wesentlichen Punkten hinter diesem Anspruch zurückblieb. Auch der nun vorliegende Gesetzesentwurf bedarf in zentralen Aspekten einer Überarbeitung, um den unionsrechtlichen und praktischen Anforderungen gerecht zu werden (hierzu nachfolgend unter III.).

Es erscheint allerdings wenig sinnvoll die personelle und finanzielle Ausstattung der Schuldnerberatung zu diskutieren, ohne nicht auch die Möglichkeiten der Verfahrensverschlankung zu nutzen. Gerade dort, wo die Beratung der VerbraucherInnen in ein Verbraucherinsolvenzverfahren mündet, sind die Einsparmöglichkeiten durch den uneingeschränkten Einsatz strukturierter Daten, den Verzicht auf einen obligatorischen außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch und die radikale Reduzierung der gerichtlichen Aufgabenstellungen enorm. Im Jahr 2024 gab es fast 100.000 Insolvenzverfahren über das Vermögen natürlicher Personen. Einen Großteil davon betreffen Verbraucher, die nahezu über kein oder nur geringes pfändbares Vermögen verfügen. Deshalb gilt es neben der Stärkung der Schuldnerberatungsdiensten auch, Verbraucherinsolvenzverfahren zu verschlanken, zu digitalisieren und dabei die unter Personalnot leidenden Gerichte zu entlasten (hierzu nachfolgend unter IV.)

III. Zum Gesetzesentwurf zum SchuBerDG – Bundestagsdrucksacke 21/1847

Die nachfolgenden Ausführungen greifen die wesentlichen Schwerpunkte des Gesetzesentwurfs auf und konzentriert sich dabei auf Problemfelder, die im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens präzisiert oder angepasst werden sollten. Ziel ist es, eine rechtssichere und zugleich praktisch umsetzbare Grundlage für die Arbeit der Schuldnerberatungsstellen zu schaffen.

1. § 1 SchuBerDG-E: Zugang zu den Schuldnerberatungsstellen

a) Verpflichtung des Mitgliedsstaates zur Sicherstellung

Nach unionsrechtskonformer Auslegung von Art. 36 der Verbraucherkreditrichtlinie ist der Mitgliedstaat verpflichtet, den Zugang zur Schuldnerberatung tatsächlich sicherzustellen. Dies bedeutet konkret, dass ausreichende und funktionsfähige Beratungsstellen organisiert und finanziell abgesichert werden müssen. Ein bloß formaler Rechtsanspruch genügt nicht, wenn er faktisch ins Leere läuft.

b) Anzahl der Schuldnerberatungsstellen

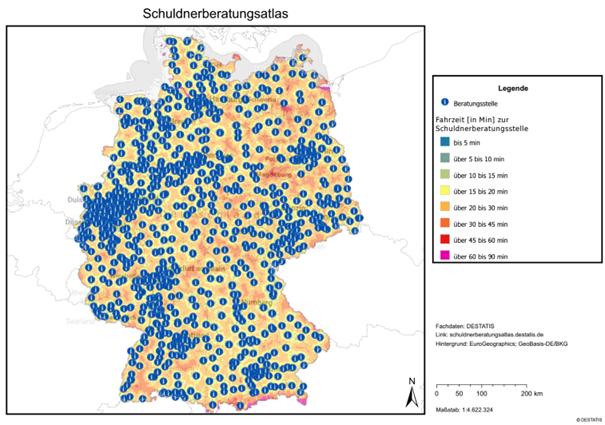

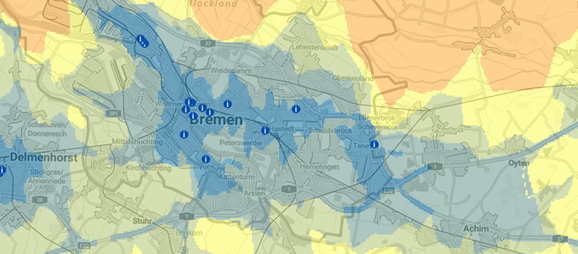

In Deutschland existieren derzeit rund 1380 Schuldnerberatungsstellen.[2] Dies steht in deutlichem Missverhältnis zur geschätzten Zahl von über 5,5 Millionen überschuldeten Menschen (Stand 2024)[3], was den Bedarf an entsprechenden Angeboten verdeutlicht. Die bundesweite Überschuldungsquote beträgt 8,09 %, wobei die höchsten Quoten in Bremen (11,81 %), Sachsen-Anhalt (10,68 %) und Berlin (10,16 %) verzeichnet werden. Besonders besorgniserregend ist die Tatsache, dass in diesen Bundesländern das Beratungsangebot häufig unter dem Durchschnitt liegt.

Nach unionsrechtskonformer Auslegung des Art. 36 der Verbraucherkreditrichtlinie gilt der Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten nur dann als „sichergestellt“, wenn diese für Betroffene tatsächlich erreichbar und nutzbar sind – insbesondere auch bei akutem Beratungsbedarf innerhalb weniger Tage.

Unter Punkt „IV. 3. Haushaltsausgaben“ räumt die Bundesregierung selbst ein, dass nicht alle VerbraucherInnen nach Inkrafttreten des Gesetzes in absehbarer Zeit Zugang zu Schuldnerberatungsdiensten haben werden.[4] Weiterhin weist die Bundesregierung in ihrer Gesetzesentwurfsbegründung (Besonderer Teil B) selbst darauf hin, dass es nach derzeitiger Erkenntnislage regionale Versorgungslücken gibt. Gleichwohl beschränkt sich der Entwurf darauf, die Verantwortung für deren Schließung den Ländern zu übertragen.[5]

Aus Sicht des VID genügt eine bloße Delegation dieser Verantwortung auf die Länder oder auf einzelne Berufsgruppen – unter Verweis auf Art. 84 Abs. 1 Satz 7 GG – den unionsrechtlichen Anforderungen nicht. Ebenso wenig reicht die bloße Erkenntnis aus, dass regionale Versorgungslücken bestehen; vielmehr ist deren Beseitigung aktiv sicherzustellen.

Zur Unterstützung des barrierearmen Zugangs zu Schuldnerberatungen ist eine bundesweite digitale (App-)Plattform erforderlich, die Kapazitäten öffentlicher und freien Beratungsstellen transparent abbildet, Ratsuchenden den Zugang erleichtert und eine sichere Vernetzung zwischen Schuldnerberatung, Gerichten und InsolvenzverwalterInnen ermöglicht. Schon heute sind die Wartezeiten für die VerbraucherInnen zum Teil unerträglich lang.[6] Auch diese Barriere gilt es abzubauen. Gerade in strukturschwachen Regionen kann so die Erreichbarkeit erheblich verbessert und die bestehende Beratungslücke geschlossen werden.

c) Abgrenzung zwischen Insolvenzvorbereitung (§ 305 InsO) und präventiver Beratung nach Art. 36 Richtlinie

Zwar sieht die Insolvenzordnung bereits heute mit § 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO eine obligatorische Schuldnerberatung im Vorfeld eines Verbraucherinsolvenzverfahrens vor. Diese Beratung zielt jedoch ausschließlich auf die einen Insolvenzantrag vorbereitende Durchführung eines außergerichtlichen Einigungsversuchs sowie die Erstellung der Antragsunterlagen ab. Sie ist damit formal-prozedural gestaltet und erfolgt regelmäßig erst bei bereits eingetretener Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit. Demgegenüber verfolgt Art. 36 Abs. 1 der Verbraucherkreditrichtlinie ein frühintervenierendes, präventives Konzept. Der Anspruch auf Schuldnerberatung entsteht bereits dann, wenn VerbraucherInnen Schwierigkeiten haben oder haben könnten, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Er setzt nicht voraus, dass bereits Insolvenzreife im Sinne der Insolvenzordnung besteht oder ein entsprechendes Verfahren eröffnet wurde. Vielmehr genügt eine nicht fernliegende Möglichkeit, dass sich die finanzielle Lage verschlechtert.

Die Bundesregierung erläutert in der Gesetzesentwurfsbegründung, dass die Abgrenzung wann (potenzielle) finanzielle Schwierigkeiten durch welche Schulden ausgelöst werden, in der Praxis nicht möglich oder jedenfalls nicht handhabbar sei. Damit richtet sich die Beratung im Sinne des SchuBerDG-E an einen deutlich breiteren Personenkreis – etwa auch an Personen mit wiederholter Überziehung von Dispositionskrediten, steigenden Zahlungsverpflichtungen oder unsicherer Einkommensperspektive.

Diese Ausweitung hat signifikante Folgen für die Versorgungsstruktur. Während sich die bisherige Schuldnerberatung auf einen relativ klar definierten Kreis insolvenznaher Fälle konzentrieren konnte, verlangt Art. 36 eine deutlich breitere, präventiv zugängliche Infrastruktur. Der aktuelle Beratungssektor ist auf diese Herausforderung weder kapazitiv noch strukturell vorbereitet.

2. § 2 SchuBerDG-E: Schuldnerberatungsdienst

Wie bereits in der Stellungnahme zum Referentenentwurf empfohlen, ist die Terminologie zu präzisieren. Es wird empfohlen, den Begriff der „psychologischen Beratung“ durch „psychosoziale Unterstützung“ zu ersetzen. Dieser Begriff beschreibt den integrativen Ansatz der Schuldnerberatung praxisnäher und sachgerechter, da er die sozialen, wirtschaftlichen und persönlichen Problemlagen interdisziplinär und ganzheitlich berücksichtigt.

Dabei orientiert sich der VID an der in der Fachpraxis etablierten Definition:

„Bei einer Überschuldung handelt es sich üblicherweise um ein sozioökonomisches und psychosoziales Problem. Psychosozial meint in diesem Zusammenhang die Wechselwirkungen zwischen den mit einer Überschuldung verbundenen sozialen und finanziellen Belastungen und den psychischen Reaktionen der Betroffenen, die insbesondere in Form von Resignation und Rückzug zum Ausdruck kommen.“ [7]

Dieses Verständnis deckt sich auch mit den Forderungen und Positionen von Verbraucherzentralen[8] und sollte sich daher auch im Gesetz widerspiegeln.

3. § 3 SchuBerDG-E: Engeltgrenzen für Schuldnerberatungsdienste

Auch wenn die Festlegung eines begrenzten Entgelts grundsätzlich nachvollziehbar und rechtlich zulässig ist, bleibt die Finanzierung der Schuldnerberatungsstellen weiterhin unzureichend. Dies gilt umso mehr angesichts der vorgesehenen Ausweitung des anspruchsberechtigten Personenkreises. Ohne eine entsprechende Anpassung der finanziellen Rahmenbedingungen droht eine erhebliche Finanzierungslücke, die die praktische Umsetzung des Gesetzes in Frage stellt. Umso mehr sollten auch eingefahrene Verfahrensabläufe überdacht werden. Ein radikal verschlanktes und digitalisiertes Verfahren wird erhebliche personelle Ressourcen nicht nur bei den Schuldnerberatungsstellen, sondern auch bei den Insolvenzgerichten freisetzen. Die hierdurch eingesparten finanziellen Mittel könnten wiederum zur Verbesserung des Leistungsangebots der Schuldnerberatungsstellen eingesetzt werden.

In Regionen mit strukturellen Herausforderungen ist die Sicherstellung einer angemessenen Beratungsinfrastruktur sowie die Gewährleistung der Qualität bestehender Angebote ohne eine gesicherte Finanzierung problematisch. Dies gefährdet nicht nur gleichwertige Lebensverhältnisse im Bundesgebiet, sondern konterkariert auch den unionsrechtlich geforderten „leicht zugänglichen“ Zugang zur Schuldnerberatung nach Art. 36 Verbraucherkredit-RL-neu. Zwar sieht der Gesetzesentwurf ergänzende Unterstützungsformen für einen niederschwelligen Zugang, etwa per E-Mail, Telefon oder in hybrider Form, vor.[9] Diese scheinbar einfache Lösung führt jedoch faktisch zu einer weiteren Belastung der Schuldnerberatungsstellen, die weder personell noch methodisch auf eine derartige Ausweitung ihrer Aufgaben vorbereitet sind. In Anbetracht dessen ist eine bundesrechtliche Regelung der Finanzierung zwingend erforderlich, um sowohl Planungssicherheit für die Trägerschaft zu gewährleisten als auch eine verlässliche Unterstützung durch Bund und Länder zu sichern.

4. § 4 SchuBerDG-E: Anforderungen an Anbieter von Schuldnerberatungsdiensten

Die Vorschrift des § 4 SchuBerDG-E beschränkt sich bislang auf Negativvoraussetzungen zur Unabhängigkeit der AnbieterInnen. Positiv hervorzuheben ist, dass wirtschaftliche Eigeninteresse u.a. von Kreditinstituten, Finanzvermittelnden, oder Stellen mit Vermögensauftrag ausgeschlossen werden. Dies schützt die Neutralität der Beratung. Gleichzeitig fehlen jedoch Vorgaben zur fachlichen und personellen Ausstattung der Beratungsstellen, zu Qualifikation, methodischer Qualität, Fortbildung, Dokumentation, Qualitätssicherung oder zur Erreichbarkeit. Ohne solche Mindeststandards droht eine heterogene Beratungslandschaft mit regional stark variierenden Angeboten, was dem unionsrechtlichen Anspruch auf einen einheitlichen, niedrigschwelligen Zugang widerspricht.

Um den Schutz der VerbraucherInnen zu gewährleisten, sollten gesetzliche Vorgaben die fachliche Qualifikation des Personals, die methodische Ausgestaltung und die strukturelle Ausstattung verbindlich regeln. Eine Öffnungsklausel für ergänzende landesrechtliche Regelungen könnte zudem regionale Besonderheiten berücksichtigen. Ergänzend könnten bundeseinheitliche Mindeststandards oder ein Qualitäts- und Zertifizierungssystem die Konsistenz und Wirksamkeit der Beratungsangebote sichern. Nur so lässt sich das Ziel eines unabhängigen, qualitativ hochwertigen und flächendeckend zugänglichen Schuldnerberatungswesens erreichen.

5. § 5: Berichtspflichten

Gemäß dem Überschuldungsstatistikgesetz ist bereits eine freiwillige jährliche Erhebung zur Darstellung der Überschuldung privater Personen vorgesehen. Viele Schuldnerberatungsstellen liefern ihre Daten bereits freiwillig. Um Doppelstrukturen zu vermeiden und verlässliche qualitative sowie quantitative Daten zu generieren, ist jedoch eine Integration der Berichtspflicht des SchuBerDG mit dieser aus anderen überschneidenden Gesetzen, wie dem ÜberSchuStatG, wichtig.

IV. Erfordernis der Reform der Verfahrensabläufe – Digitalisierung, Bürokratieabbau, Abbau von Doppelstrukturen

Die Stärkung der Schuldnerberatungsdienste ist nur der erste Schritt einer notwendigen Reform. Das Verbraucherinsolvenzverfahren steht seit Jahren unter wachsendem Druck. Auf ein System, das in seiner Grundstruktur seit über zwei Jahrzehnten nahezu unverändert ist, treffen Fachkräftemangel, eine angespannte Haushaltslage, zunehmende Verfahrenskomplexität und neue digitale Anforderungen.

Die aktuelle Situation zeigt deutlich: Viele VerbraucherInnen erreichen den Weg in die Entschuldung zu spät, die Verfahren sind langwierig, formalistisch und überlasten sowohl die Gerichte als auch die Schuldnerberatungsstellen. Gleichzeitig werden erhebliche staatliche Mittel in Verfahren investiert, die oftmals keine pfändbaren Vermögenswerte generieren.

Vor diesem Hintergrund ist eine grundlegende Neuordnung des Verbraucherinsolvenzverfahrens unabdingbar. Ziel muss es sein, die Verfahren zu vereinfachen, Ressourcen effizienter einzusetzen und die Entschuldungschancen für überschuldete Personen realistisch zu gestalten. Hievon profitieren nicht nur die betroffenen VerbraucherInnen, sondern auch die beteiligten Gläubiger und die öffentlichen Haushalte. Die im Koalitionsvertrag der derzeitigen Bundesregierung formulierten Ziele einer weiteren Digitalisierung und von mehr Bürokratieabbau können dabei konkret greifbar und damit auch messbar umgesetzt werden.

1. Ausgangslage

In Deutschland werden derzeit jährlich rund 100.000 Insolvenzverfahren über das Vermögen natürlicher Personen registriert. Die überwiegende Mehrheit dieser Verfahren betrifft SchuldnerInnen ohne nennenswertes Vermögen oder Einkommen unterhalb der Pfändungsfreigrenze des § 850c ZPO. Diese liegt seit dem 01.07.2025 für eine alleinstehende Person bei einem monatlichen Nettolohn von 1.559,99 €.

Die Sinnfrage bezüglich bestehender Verfahrensabläufe zeigt sich u.a. an der Verpflichtung zu einem außergerichtlichen Schuldenbereinigungsversuch, der Dokumentation der vergeblichen Bemühungen und der Begründung dessen Scheiterns. Das Ganze in jährlich rund 100.000 Verbraucherinsolvenzverfahren und – unterstellt bei einer Beteiligung von nur zehn Gläubigern je Verfahren – mit jährlich 1.000.000 Gläubigeranfragen, ob diese dem außergerichtlichen Schuldenbereinigungsplan zustimmen. Dies, obwohl die Quote der damit erfolgreich zum Abschluss gebrachten außergerichtlichen Bemühungen verschwindend gering ist.

Der Ruf nach einer Vereinfachung des Verbraucherinsolvenzverfahrens, ist in Praxis und Wissenschaft nicht neu. In der großen Mehrzahl der Privatinsolvenzverfahren werden kaum Erlöse generiert, die die Kosten des Verfahrens übersteigen. Typischerweise ist kein Einkommen in pfändbarer Höhe vorhanden. Damit steht das bestehende System in einem offensichtlichen Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag. Und das sowohl für die Justiz als auch für die öffentliche Hand.

Schon seit geraumer Zeit kämpfen auch Insolvenzgerichte gegen den fortschreitenden Fachkräftemangel im Zuge des demographischen Wandels. Gerade auf der Ebene der Rechtspflegerschaft und Geschäftsstellenmitarbeitende sind nahezu alle kreativen Möglichkeiten ausgeschöpft, um neue Mitarbeitende zu gewinnen. Dadurch haben sich die Bearbeitungszeiten auf Seiten der Insolvenzgerichte bereits heute deutlich verlängert. Dies liegt nicht etwa an der Einsatzbereitschaft oder der Qualifikation der Mitarbeitenden, sondern vor allem an der teils schon chronischen Unterbesetzung von Geschäftsstellen und Rechtspflegerstellen. Während auf der Ebene der Insolvenzrichter durch eine flexible Gestaltung der Einstiegshürden für junge RichterInnen Nachwuchs gewonnen werden kann, ist dies bei RechtspflegerInnen und Geschäftsstellenmitarbeitenden nur durch eine vorausschauende Ausbildung mit entsprechendem zeitlichem Vorlauf möglich. Eine nur schwer lösbare Aufgabe.

Eine Vereinfachung des Verfahrens wäre daher nicht nur sozialpolitisch geboten, sondern auch ökonomisch sinnvoll. Sie könnte dazu beitragen, Ressourcen gezielter einzusetzen, Bearbeitungszeiten zu verkürzen und gleichzeitig den Zugang zur Entschuldung für die Betroffenen zu erleichtern.

Zunächst werden unter 2. die europäischen Vorgaben dargestellt. Im Anschluss sollen unter 3. die grundlegenden Reformansätze aufgezeigt werden. Eine eingehende Auseinandersetzung mit allen sich daraus ergebenden Detailfragen kann und will die Stellungnahme schon in Hinblick auf den erforderlichen begrenzten Umfang nicht leisten.

2. Europäische Vorgaben

Das Erfordernis einer Reform des Verbraucherinsolvenzverfahrens ergibt sich auch aus den Vorgaben der EU-Richtlinie 2023/2225 (VerbraucherkreditRL-neu). Der europäische Gesetzgeber erkennt, dass Überschuldung längst kein Randphänomen, sondern ein strukturelles Risiko in einer digitalisierten Kreditwirtschaft ist.[10] Daraus folgt: Verbraucherinsolvenzverfahren müssen einfacher zugänglich, transparenter und technisch anschlussfähig gestaltet werden.

Deutschland steht damit vor der Aufgabe, das bestehende System mit den europäischen Vorgaben zu harmonisieren. Die Reform sollte genutzt werden, um die gesamte Verfahrensarchitektur zu modernisieren. Dies sollte von der Schuldnerberatung bis zur Restschuldbefreiung geschehen.

3. Leitbild eines modernen Verbraucherinsolvenzverfahrens: ein Verfahren – Vier Phasen

Eine Reform sollte das gesamte Verbraucherinsolvenzverfahren erfassen. Dabei lassen sich grundsätzlich vier Phasen unterscheiden:

Zeitstrahl der vier Phasen des Verbraucherinsolvenzverfahrens

a) Phase 1: Digitale Antragstellung

Die Verfahrensvereinfachung beginnt beim Zugang. Schuldnerinnen und Schuldner sollten ihre Angaben künftig ausschließlich digital über eine nutzerfreundliche, barrierearme Online-Plattform erfassen können. Die Umstellung von analoger auf digitale Datenübermittlung und -speicherung sowie von PDF auf strukturierte Daten sowie die Einrichtung einer einheitlichen technischen Schnittstelle wird in zahlreichen Berichten als ein wesentlicher Faktor zur signifikanten Entlastung zentraler Anlaufstellen und Verwaltungen identifiziert.[11]

Durch die verpflichtende Nutzung strukturierter Daten kann der gesamte Ablauf standardisiert werden. Dies vermeidet Medienbrüche und reduziert den Bearbeitungsaufwand auf Seiten der Schuldnerberatung, der Insolvenzgerichte und der Insolvenzverwalter ganz erheblich.

VerbraucherInnen sollten von Beginn an dazu verpflichtet werden, die relevanten Daten in digitaler Form vorzulegen. Eine Verpflichtung, die die Bürgerinnen und Bürger auch in anderen Bereichen, wie etwa bei der Jahressteuererklärung oder bei dem Antrag auf Arbeitslosengeld trifft. Eine digital geführte Dateneingabe entlastet nicht nur die Schuldnerberatungsstellen, sondern ermöglicht auch eine deutlich verbesserte Menüführung mit Erklärungstools, die ggfls. mehrsprachig angeboten werden können. Die Erfassung der Antragsvorgaben sollte zwingend auch über mobile Endgeräte ermöglicht werden. Der seit Jahren erprobte digitale Antrag auf Arbeitslosengeld[12], bei dem ähnliche persönliche Daten abgefragt werden, zeigt, dass das Rad an dieser Stelle nicht neu erfunden werden muss.

Der heute noch 45 Seiten umfassende Insolvenzantrag in Verbraucherinsolvenzverfahren sollte der Vergangenheit angehören. Zukünftig sollte sich der digitale Insolvenzantrag ausschließlich auf solche Angaben beschränken, welche zwingend für die gerichtliche Entscheidung notwendig sind[13]. Fachbegriffe, die für Laien unverständlich sind („immaterielle Vermögensgegenstände“, „Genussrechte“ etc.), sollten nur dort abgefragt werden, wo sie tatsächlich relevant sind, nämlich wenn überhaupt ein pfändbares Vermögen vorliegt. Dies würde die Antragstellung erheblich erleichtern und die Einstiegshürden senken.

Wo SchuldnerInnen nicht über die erforderlichen Fähigkeiten verfügt, werden die Schuldnerberatungen Hilfestellung leisten, denn Sinn und Zweck ist es mehr Barrierefreiheit zu schaffen. Daher müssen die betroffenen VerbraucherInnen in einem digitalisierten Antragsverfahren konkrete und umfassende Unterstützung durch die Schuldnerberatungsstellen erhalten. Für die Implementierung der Technik sind die Schuldnerberatungsstellen mit den erforderlichen Mitteln auszustatten. Zudem sind bundeseinheitliche Antragsvorgaben zu schaffen.

Auf dieser Basis könnten die Daten von den Schuldnerberatungsstellen, deren Beratung nach § 305 Abs.1 Nr.1 InsO zwingend erforderlich sein soll, genutzt und dann als Grundlage des Insolvenzantrages nach § 305 InsO an die Gerichte übermittelt werden. Die Gerichte könnten die Daten effektiv weiterverarbeiten und im Fall der Eröffnung des Insolvenzverfahrens an den Insolvenzverwalter digital einschließlich der strukturierten Daten übermitteln.

b) Phase 2: Vorprüfung und Beratung

Auch in einem digitalisierten Verfahren bleibt die Schuldnerberatung das Herzstück eines funktionierenden Entschuldungssystems. Ihre Aufgabe, VerbraucherInnen nicht nur rechtlich, sondern auch psychosozial zu begleiten, kann durch die Technik gestützt werden und den Bedarf somit besser abdecken. Der Nachweis der qualifizierten Beratung ist weiterhin zwingende Zugangsvoraussetzung für das Verbraucherinsolvenzverfahren, § 305 Abs.1 Nr.1 InsO.

Ein zentrales Element dieser Effizienzsteigerung ist die Einführung eines digitalen Antragssystems, anhand eines sogenannten Ampelsystems (Grün/Gelb/Rot) als Beispiel. Dieses soll den Beratungsstellen ermöglichen, ihre begrenzten Kapazitäten gezielt und bedarfsorientiert einzusetzen:

Die SchuldnerberaterInnen könnten sich vor allem solchen VerbraucherInnen zuwenden, deren Insolvenzanträge nicht vollständig (gelb) oder völlig unzureichend (rot) ausgefüllt sind. VerbraucherInnen mit gut vorbereiteten Insolvenzanträgen (grün) bedürfen in der Regel nur geringer Beratungsleistung. Solche VerbraucherInnen könnten somit einen „Schnellzugang“ zur Beratung und damit auch einen schnelleren Einstieg in das gerichtliche Insolvenzverfahren erhalten.

Darüber hinaus sollte der bislang verpflichtende außergerichtliche Schuldenbereinigungsversuch (§ 305 Abs. 1 Nr. 1 InsO) entfallen. Gerade bei vermögenslosen Schuldnern führt dieser in der Praxis nur selten zu Ergebnissen, bindet jedoch erhebliche personelle Ressourcen und verlängert die Verfahren unnötig. Zukünftig sollte die Entscheidung über die Durchführung eines solchen Versuchs in das Ermessen der Schuldnerberatung gestellt werden.

Im Sinne eines vereinfachten Verfahrens und der Arbeitserleichterung auf Seiten der Insolvenzgerichte muss die Schuldnerberatung gesetzlich dazu verpflichtet werden, den Insolvenzgerichten ausschließlich elektronisch strukturierte Daten zur Verfügung zu stellen.

c) Phase 3: Gerichtliche Entscheidung und Verfahrenseinleitung

Von zentraler Bedeutung wird die Neustrukturierung der gerichtlichen Verfahrensabläufe und die deutlich reduzierte Aufgabenstellung der Gerichte sein. Nach Eingang eines digital aufbereiteten und geprüften Antrags kann das Insolvenzgericht die Unterlagen wesentlich effizienter bearbeiten. In einem einheitlichen Beschluss über die Verfahrenseröffnung nach §§ 27, 304 InsO wäre sodann die Verfahrenskostenstundung zu bewilligen, das Insolvenzverfahren zu eröffnen, die Restschuldbefreiung anzukündigen und ein Insolvenzverwalter zu bestellen.

Die gerichtliche Kontrolle bleibt gewahrt, wird jedoch auf die rechtliche Prüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen, der Genehmigung von der Verfahrenskostenstundung sowie die Eröffnung des Insolvenzverfahren und die Bestellung des Insolvenzverwalters, konzentriert. Alle weiteren operativen Aufgaben, darunter Forderungsanmeldung, Rechnungslegung und Überwachung der Insolvenzmasse, werden ausschließlich auf den Insolvenzverwalter verlagert. Dadurch werden Doppelstrukturen beseitigt, Personalressourcen gespart und eine zielgerichtete, effiziente Nutzung der Justizkapazitäten ermöglicht.

Es geht jedoch nicht allein darum, Aufgaben umzuverteilen, sondern auch darum Prozessabläufe zu verschlanken. Ein gutes Beispiel hierfür wäre eine Einschränkung der Forderungsanmeldung nach § 38 InsO und damit auch der Forderungsprüfung sowie die bis zu 30 Jahre andauernde Aufbewahrung der Anmeldeunterlagen. Zukünftig könnte in massearmen bzw. masselosen Verbraucherinsolvenzverfahren eine Forderungsanmeldung in Anlehnung an § 39 InsO nur noch dann stattfinden, wenn hierzu eine ausdrückliche Aufforderung ergeht, etwa dann, wenn sich unerwartet ein Massezufluss ergibt, der eine zumindest teilweise Befriedigung der Gläubigerforderungen ermöglicht.

Ein weitestgehender Verzicht auf die Anmeldung der Forderungen ist sinnvoll, da diese aufgrund der Restschuldbefreiung ohnehin nicht mehr durchgesetzt werden können. Etwas anderes gilt nur für Forderungen aus unerlaubter Handlung, welche zukünftig beim Verwalter geltend gemacht werden und nur im Streitfall zwischen Schuldner und Gläubiger der gerichtlichen Feststellung bedürfen sollten.

Im Hinblick auf die Amtsführung des Insolvenzverwalters sollten sowohl dem Schuldner als auch dem Gläubiger die Möglichkeit eingeräumt werden, bei einer nicht ordnungsgemäßen Amtsführung Beschwerde einzulegen, sofern diese glaubhaft gemacht wird. Auch der Insolvenzverwalter sollte das Recht erhalten, bei schwerwiegenden Verfehlungen des Schuldners in der Wohlverhaltensperiode die Versagung der Restschuldbefreiung bei Gericht zu beantragen.

Die Grundprinzipien der Rechtsstaatlichkeit müssen gewahrt bleiben. Es handelt sich daher nicht um ein gerichtsloses, sondern um ein Verfahren, das den Einsatz der gerichtlichen Kompetenz auf einen zeitlich eng begrenzten Zeitraum reduziert. Sofern im Verfahren noch weiterer Bedarf für gerichtliche Entscheidungen gesehen wird, könnte dies entsprechend berücksichtigt werden, ohne das Grundprinzip des Reformansatzes zu konterkarieren. Doppelstrukturen auf Seiten der Gerichte einerseits und der Insolvenzverwalter anderseits sollten so weit wie möglich abgeschafft bzw. auf das unbedingt erforderliche Maß reduziert werden. Der Einspareffekt sowohl finanziell als auch personell wird auf Seiten der Insolvenzgerichte und damit auch für die Länderhaushalte enorm sein. Bei schwankenden Verfahrenszahlen wären zudem in erster Linie nicht die Gerichte, sondern die Verwalter gehalten die Personal- und Organisationsstrukturen dem Bedarf anzupassen.

Vor dem Hintergrund von Art. 92 GG müssen Entscheidungen, die in die Rechte Dritter eingreifen, den Gerichten vorbehalten bleiben. Dies betrifft beispielsweise Entscheidungen zum Umfang der Masse nach § 36 Abs. 4 InsO sowie zur Reichweite des Pfändungsschutzes. Die weiterhin bestehenden gerichtlichen Kontroll- und Entscheidungsfunktionen sowie die Beschwerdemöglichkeit von Verfahrensbeteiligten gegen Handlungen des Insolvenzverwalters sichern zentrale Rechte der Beteiligten, insbesondere das Gebot des effektiven Rechtsschutzes gemäß Art. 19 Abs. 4 GG.

Der verfassungsrechtliche Schutz der Gläubiger hat allerdings auch Grenzen. Der oftmals proklamierte Eigentumsschutz aus Art. 14 GG, der zwar auch das Vermögen[14] in seinen Schutzbereich erfasst, findet seine Grenzen im wirtschaftlichen Wert der Forderung. Insoweit hat das Bundesverfassungsgericht bereits in seiner Feldmühle-Entscheidung herausgestellt, dass der Entzug von Forderungen zu einem legitimen Zweck und gegen volle wirtschaftliche Entschädigung möglich ist, wenn zugleich ein effektiver Rechtsschutz gewährt wird[15]. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben sprechen damit nicht gegen die Vereinfachung des Verbraucherinsolvenzverfahrens. Somit können wertlose Forderungen auch unter Beachtung von Art. 14 GG schnell und kosteneffizient aus dem Wirtschaftskreislauf entfernt werden.

d) Phase 4: Effiziente Verfahrensabwicklung und Restschuldbefreiung

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens sollte die administrative Abwicklung vollständig auf den Insolvenzverwalter übergeben. Über ein Gläubigerinformationssystem berichtet der Insolvenzverwalter unmittelbar gegenüber den Gläubigern. Ihnen gegenüber ist er auch allein zur Rechnungslegung verpflichtet. Aufgrund der geringen wirtschaftlichen Bedeutung ist es nicht erforderlich, die Rechnungslegung oder Berichterstattung durch das Insolvenzgericht fortlaufend anzufordern und zu kontrollieren. Dadurch werden Doppelstrukturen vermieden.

Die Verwertung des schuldnerischen Vermögens sollte nur dort erfolgen, wo nennenswerte Vermögenswerte ohne zusätzlichen finanziellen Aufwand realisiert werden können. Die Anfechtung von Beiträgen zum Fitnessstudio oder die Verwertung von Mobiltelefonen im Wege der Austauschpfändung sollten zur Steigerung der Verfahrenseffizienz sollte ausgeschlossen oder in das pflichtgemäße Ermessen des Insolvenzverwalters gestellt werden. Die Einführung einer diesbezüglichen Bagatellgrenze würde auch den bürokratischen Aufwand für die übrigen Verfahrensbeteiligten deutlich reduzieren.

Am Ende des Verfahrens teilt der Insolvenzverwalter mit, dass die Wohlverhaltensperiode abgelaufen ist, der Schuldner sich entsprechend der gesetzlichen Anforderungen verhalten hat, d.h. seinen Obliegenheiten nachgekommen ist und die gegebenenfalls vorhandene Insolvenzmasse verwertet wurde und nach Ausgleich der Verfahrenskosten an die Gläubiger ausgeschüttet wurde.

Auch in § 155 InsO muss, wo noch erforderlich, deutlich eingeschränkt und klargestellt werden, dass für den Insolvenzverwalter keine steuerlichen Verpflichtungen bestehen, da kein zu versteuernden Vermögen bzw. Einkommen auf Seiten des Schuldners vorhanden ist. Diese Regelung gilt auch für zuvor nicht abgegebene oder zukünftig noch abzugebende Steuererklärungen, für die ggf. der Schuldner verantwortlich wäre. Denn ebenso wie auch die übrigen Gläubiger wird der Fiskus durch die Durchsetzung der Erklärungspflichten keinen zusätzlichen steuerlichen Ertrag generieren können.

Für die umfassende Übertragung der administrativen Verfahrensabwicklung sollte die Mindestvergütung des Insolvenzverwalters nach § 13 InsVV in Höhe von derzeit 1.120 Euro angepasst werden. Allein die zuvor beschriebenen Kosten- und Personaleinsparungen auf Seiten der Bundesländer schaffen hierfür den entsprechenden finanziellen Spielraum. Ein Zurückbleiben hinter dieser Mindestvergütung, wie es teilweise von der höchstrichterlichen Rechtsprechung für möglich gehalten wird, sollte gesetzlich zwingend ausgeschlossen werden.

4. Finanzielle Entlastung des Staates

Eine Reform des Verbraucherinsolvenzverfahrens ist eine Investition in fiskalische Nachhaltigkeit. Derzeit wird der Großteil der Verfahren über die Verfahrenskostenstundung aus öffentlichen Mitteln finanziert. Durch die Digitalisierung und Standardisierung zentraler Prozessschritte können erhebliche Einsparungen erzielt werden, ohne den Rechtsschutz zu schwächen. Ein effizient gestaltetes System spart nicht nur Kosten, sondern stärkt auch das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Handlungsfähigkeit des Rechtsstaats.

V. Fazit

Der Referentenentwurf zum Schuldnerberatungsdienstegesetz greift zwar wichtige Vorgaben der EU-Richtlinie 2023/2225 auf, bleibt jedoch in seiner Ausgestaltung unzureichend. Es fehlen verbindliche Regelungen, eine klare Finanzierungsstrategie sowie wirksame Qualitäts- und Steuerungsmechanismen.

Besonders kritisch ist das Ausbleiben einer Digitalisierungsstrategie, die für einen barrierefreien Zugang zur Schuldnerberatung und eine Entlastung der Beratungsstellen notwendig wäre. Zudem konzentriert sich der Entwurf ausschließlich auf Maßnahmen zur Bewältigung bereits bestehender finanzieller Probleme, während präventive Ansätze wie Informationsangebote, Frühinterventionen oder finanzielle Bildung nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus muss der gesetzliche Rahmen eine qualitativ hochwertige, unabhängige Beratung sicherstellen, um den Anforderungen des europäischen Verbraucherschutzes gerecht zu werden.

Angesichts der hohen Zahl an Verbraucherinsolvenzverfahren, in denen die Betroffenen in der Regel über kein oder nur geringes pfändbares Vermögen verfügen, muss das Verfahren grundlegend modernisiert, digitalisiert und vereinfacht werden. Das bestehende System verursacht einen erheblichen Verwaltungsaufwand, ohne dass in der Mehrzahl der Fälle nennenswerte Erlöse erzielt werden. Der Vorschlag einer Reform zielt daher nicht nur auf eine Verfahrensvereinfachung, sondern auch auf eine deutliche Entlastung der Gerichte, Schuldnerberatungsstellen und Verwalter ab.

Zentrales Leitprinzip einer Reform sollte die vollständige Digitalisierung aller Abläufe sein– von der Antragstellung über die Bearbeitung durch die Schuldnerberatung und die Gerichte bis hin zur Abwicklung durch den Insolvenzverwalter. Sämtliche Verfahrensdaten sollen in strukturierter digitaler Form erfasst und über standardisierte Schnittstellen ausgetauscht werden. Dadurch werden Medienbrüche vermieden, Bearbeitungszeiten verkürzt und die Transparenz für alle Beteiligten erhöht.

Durch den konsequenten Einsatz digitaler Verfahren, die Abschaffung von Doppelstrukturen und die Fokussierung der gerichtlichen Tätigkeit auf wesentliche Entscheidungen wird eine erhebliche Personal- und Kosteneinsparung erwartet. Die Modernisierung des Verfahrens leistet somit nicht nur einen Beitrag zur Entlastung der Justiz, sondern stellt auch eine ökonomisch sinnvolle und sozial gerechte Maßnahme dar. Sie vereinfacht den Zugang zur Entschuldung und setzt die Vorgaben des europäischen Gesetzgebers um.

Der Reformvorschlag wahrt die rechtsstaatlichen Grundsätze. Gerichtliche Entscheidungs- und Kontrollbefugnisse bleiben in zentralen Punkten erhalten, ebenso wie Beschwerdemöglichkeiten für SchuldnerInnen und GläubigerInnen. Damit würde ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienzsteigerung und Rechtsschutz geschaffen.

In Konsequenz dessen werden hierdurch auch deutlich mehr finanzielle Handlungsspielräume für die mit dem vorliegenden Gesetzesentwurf beabsichtigten Verbesserung des Zugangs zu einer qualifizierten Schuldnerberatung geschaffen. Diese sollten dann aber auch genutzt werden um die aufgezeigten Defizite des Gesetzesentwurfes in Bezug auf eine flächendeckende Versorgung mit Beratungsangeboten, die ausreichende Finanzierung der Schuldnerberatungen und die Sicherstellung qualitativer Mindeststandards der SchuldnerberaterInnen auszuräumen.

Berlin, 30.10.2025

Dr. Christoph Niering

Vorsitzender

Kontakt:

Verband Insolvenzverwalter und Sachwalter Deutschlands e.V. (VID)

Am Zirkus 3, 10117 Berlin

Tel.: 030/ 20 45 55 25

E-Mail: info@vid.de

Web: www.vid.de

[1] VID-StN zum Referentenentwurf des BMJV zum Schuldnerberatungsdienstegesetz (SchuBerDG). Abrufbar unter: https://www.vid.de/stellungnahmen/refe-eines-gesetzes-ueber-den-zugang-zu-schuldnerberatungsdiensten-fuer-verbraucher/#_ftn3 (zuletzt abgerufen am 27.10.2025).

[2] Vgl. SchuldnerAtlas Deutschland | Überschuldung in Deutschland, https://schuldnerberatungsatlas.destatis.de/ (zuletzt abgerufen am 27.10.2025); BT-Drs. 21/1847, S. 13.

[3] Vgl. SchuldnerAtlas Deutschland | Überschuldung in Deutschland, https://schuldnerberatungsatlas.destatis.de/ (zuletzt abgerufen am 13.07.2025).

[4] BT-Drs. 21/1847, S. 10.

[5] BT-Drs. 21/1847, S. 13.

[6] Vgl. Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Württemberg e.V., https://infodienst-schuldnerberatung.de/beratung/lange-wartezeiten-in-der-schuldnerberatung-eine-zumutung-fuer-ratsuchende-und-beratungskraefte/ (zuletzt abgerufen am 29.10.2025); Caritasverband Straubing-Bogen e.V. (2025): Jahresbericht 2024 – Soziale Schuldner- und Insolvenzberatung, „Schöne Worte sind zu wenig“, https://www.caritas-straubing.de/cms/contents/caritas-straubing.de/medien/dokumente/jahresberichte/soziale-schuldner-un2/jahresbericht_schuldnerberatung_2024.pdf?d=a&f=pdf (zuletzt abgerufen am 29.10.2025).

[7] S. S. 10 des AG SBV, Soziale Schuldnerberatung, Konzept v. 3.4.2018. abrufbar unter: https://www.agsbv.de/2018/04/konzept-soziale-schuldnerberatung/ (zuletzt gesehen am 22.10.2025).

[8] Stellungnahme d. Verbraucherzentrale Hessen e.V., Ausschussdrucksache 21(6)21a, S. 7.

[9] BT-Drs. 21, 1847, S. 13.

[10] Richtlinie (EU) 2023/2225 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Oktober 2023 über Verbraucherkreditverträge und zur Aufhebung der Richtlinie 2008/48/EG, S. 14f.

[11] S. etwa Stellungnahme der BAG-SB zum Referentenentwurf des Schuldnerberatungsdienstegesetz, S. 15f., https://www.bag-sb.de/die-bag-sb/positionen (zuletzt abgerufen am 20.10.2025) sowie Reformkommission Zivilprozess der Zukunft im Auftrag des 3. Digitalgipfels der Justizministerinnen und Justizminister des Bundes und der Länder, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Themen/Nav_Themen/250131_Abschlussbericht_Zivilprozess_Zukunft.html (zuletzt abgerufen am 20.10.2025).

[12] www.arbeitsagentur.de, dessen Angebote auch barrierefrei, in Leichter Sprache erreichbar sind.

[13] Zum Erfordernis der Vereinfachung der Antragsformulare bereits im Bericht der Bundesregierung zur Evaluation des Gesetzes zur weiteren Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht, Juni 2024, https://www.bmjv.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Fachpublikationen/2024_Evaluation_RSB-Reform.pdf (zuletzt abgerufen am 11.10.2025).

[14] Hierzu etwa BVerfGE 97, 350 (371 f.); BVerfG, NJW 1986, 1603; Dürig/Herzog/Scholz/Papier/Shirvani, 107. EL März 2025, GG Art. 14 Rn. 300.

[15] BVerfGE 14, 263 (282f.).